les éditions Syllepse publient :

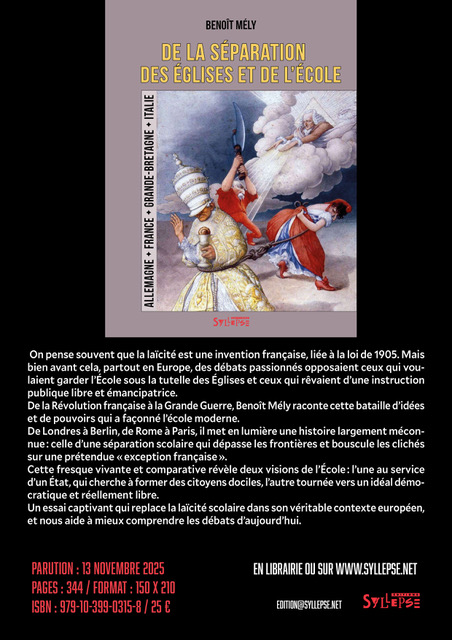

« De la séparation des Eglises et de l’Ecole – Allemagne, France, Grande Bretagne, Italie », de Benoit Mély.

Présentation de Robert Duguet

9 novembre 2025

Acheter sur le site :

https://www.syllepse.net/index.phtml?srub=36&lng=FR&SKEYWORD=Benoit+M%C3%A9ly

Cet abrégé est composé à partir de l’édition complète intitulée : « La Question de la Séparation des églises et de l’École dans quelques pays européens : Allemagne, France, Grande Bretagne, Italie. Mise en perspective historique ».Cette thèse de doctorat d’Etat de Benoit Mély sera, compte tenu de sa qualité, soutenue à titre posthume en Sorbonne en 2004, ce qui s’est produit deux fois dans l’histoire de l’Université. L’auteur, professeur et syndicaliste révolutionnaire, devait brutalement décéder à l’âge de 52 ans durant la grande grève de défense des retraites de 2003, dans laquelle, comme syndicaliste révolutionnaire, il fut très actif. L’édition complète de la thèse a été publiée en 2004 grâce aux Editions Page deux, collection Cahiers libres à Lausanne.

Pourquoi cette publication ? En raison du fait que l’auteur envisageait de faire une édition touchant un public plus large qu’une thèse universitaire. Estimant que son travail est le meilleur de ce que j’ai pu lire sur l’histoire de la laïcité en Europe, j’ai composé cet abrégé, assemblant les textes essentiels. Mély, c’est un travail rigoureux et scientifique, écrit dans un style littéraire concis et clair, une méthode à transmettre aux générations à venir, dans une période historique, celle du néo-libéralisme, et de la remise en cause de la laïcité à l’échelle du monde. Lui qui s’était engagé dans le comité pour la défense de Salman Rushdie et qui, dans l’affaire Talisma Nasreen, sera à la pointe du combat contre l’obscurantisme et l’oppression des femmes : il participe à la rédaction collective du premier ouvrage en France destiné aux élèves sur la vie et l’œuvre de Taslima Nasreen. Il déclare alors que la laïcité est désormais devenue un combat mondial.

Au moment où nous nous préparons à célébrer le 120èmeanniversaire de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat du 9 décembre 1905, depuis la disparition de l’auteur en 2003, la situation est loin de s’être améliorée…

Que dirait Benoit face au régime impérial de Poutine ? Dans la guerre commencée par la Russie contre les droits nationaux du peuple ukrainien, l’opposition démocratique russe publie des témoignages où l’on voit le patriarche de Moscou Tikhov, représentant de la hiérarchie orthodoxe, confesseur de Vladimir Poutine, haranguant ses affidés à l’ombre d’un canon de 155, légitimant la guerre et bénissant les avions qui partent bombarder l’Ukraine, maudissant l’Occident et les valeurs issues de la Révolution Française et prophétisant en dernier ressort l’Apocalypse nucléaire.

Que dirait-il face au retour de Trump à la Maison Blanche, appuyé sur le fondamentalisme religieux américain ? Nous faire revenir au modèle théocratique ? L’insurrection et la prise du Capitole le 6 janvier 2021 s’est appuyée sur ce courant politico-religieux puissant, sous-estimée dans la conscience démocratique aux US. On a vu des banderoles au nom de « Jésus 2020 » et des insurgés pénétrant dans le Sénat sous l’oriflamme du nationalisme chrétien le plantant à côté du drapeau américain. Des parlementaires comme Lauren Boebert et Marjorie Taylor Greene, ont déclaré qu’ils rejetaient la séparation de l’Église et de l’État. Ils soulignent d’ailleurs – contrairement à la législation française – que cette dernière ne figure pas dans la constitution américaine. En juillet 2024, Trump s’adresse aux fondamentalistes chrétiens pour solliciter leurs votes et déclare : « Dans quatre ans, vous n’aurez plus à voter. Nous aurons tellement bien travaillé que vous n’aurez pas à voter, mes beaux chrétiens ».

Les négationnistes de la Révolution française ne sont pas seulement Russes ou américains. Le chanoine du Latran Nicolas Sarkozy avait repris l’offensive contre la loi de séparation, considérant que le prêtre avait une fonction plus importante que l’instituteur laïque. Macron se définit comme le fils spirituel de Paul Ricoeur, ce philosophe catholique qui eut une jeunesse pétainiste. En qualité de chef d’Etat, il s’est rendu à la Conférence des évêques de France, au collège des Bernardins à Paris, le lundi 9 avril 2018 pour déclarer :« Nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l’Eglise et l’Etat s’est abîmé, et qu’il vous importe à vous comme à moi de le réparer. » Lors de l’inauguration de Notre Dame de Paris le 7 décembre 2024, il plastronne aux côtés de Donald Trump et redonne à la France son rang de « fille aînée de l’Eglise » en énumérant la liste des Rois de droit divin de son histoire incluant Napoléon 1er et Charles de Gaulle dans cette lignée. De cette liste est absent Louis XVI bien sûr ! Pour lui la Révolution Française est un accident de l’histoire, il en est le négationniste. Macron réaffirme le principe monarchique, rétabli et revendiqué par De Gaulle le père fondateur, pour qui le pouvoir vient du ciel vers la terre, et non de la souveraineté du peuple pour la conquête du ciel.

Les acquis de ce travail sont nombreux, je vais résumer quatre points que je juge essentiels ?

- De la société carolingienne jusqu’au mouvement de la Réforme, l’auteur analyse les rapports sociaux vivants à travers lesquels les Etats se sécularisent, se construisent comme Etat à côté du corps clérical et donc sont amenés à rompre avec la conception d’Augustin. Pour ce Père de l’Eglise l’homme n’existe dans « la cité terrestre » que pour préparer son passage dans la « cité céleste ». Il s’agit de rompre avec l’épicurisme gréco-romain : les écoles de l’antiquité à destination des enfants des classes aisées n’étaient pas religieuses. La doctrine du Christianisme féodal est restée sensiblement la même jusqu’au XIIIème siècle. Thomas d’Aquin autorise de pouvoir douter, mais sans en faire part aux « classes dangereuses ». Après l’effondrement de l’Empire romain, l’Eglise est le seul corps social en position de transmettre un certain savoir, d’abord pour former ses propres clercs, puis aux enfants des classes dominantes. Elle s’imposera à l’Etat séculier par cette fonction sociale qui va rester stable juqu’au XVIème siècle. Un millénaire.

- A partir de la Réforme jusqu’à la Révolution française, l’auteur analyse la façon dont les Etats européens vont régler leur rapport avec leurs Eglises respectives, le développement des sociétés se dirigeant, à travers moultes avancées et reculs, vers la nécessité d’une rupture entre le pouvoir politique et religieux. L’originalité de l’auteur c’est d’avoir fait une étude comparative des systèmes d’enseignement des quatre pays concernés (Grande Bretagne, France, Allemagne, Italie) et de leur évolution jusqu’à la période de la première guerre mondiale. Travail effectivement unique et qui nous sort des habitudes consistant à ne raisonner que par rapport à la laïcité à la française comme phare mondial. Benoit Mély manie avec beaucoup de précautions le concept d’« exception française ». Cette question est éminemment actuelle : elle a fait et continue à faire l’objet d’utilisations souverainistes, nationalistes, voire d’extrême droite. Le philosophe et démocrate libéral John Locke est le premier en 1689 avec sa « Lettre pour la Tolérance » à revendiquer la séparation complète des Églises et des États. Il explique notamment que nul ne nait membre d’une Église, ou en termes modernes d’une communauté quelconque. Lettre révolutionnaire qui le contraindra à l’exil.

- C’est dans le sous-chapitre intitulé « Le socialisme et la séparation politique et scolaire : Proudhon, Blanqui, Bakounine, Marx et Engels » que l’on trouvera la clé de la position de l’auteur tout au long de son étude et qui nous donne encore aujourd’hui une méthode pour aborder la question laïque : comment ceux qui ont fondé les premières organisations du mouvement ouvrier ont pensé la question de la séparation des Églises et de l’Ecole, des Églises et des États. C’est Proudhon qui renoue après 1848 avec la tradition laïque de la Révolution française en posant l’exigence d’une école populaire libérée de tout lien d’ordre confessionnel ou religieux. En revanche l’opposition dans la 1ère internationale, fondée en 1864, entre les marxistes et les bakouniniens sera un des éléments révélant deux positions opposées. Bakounine veut une école fondée sur l’athéisme militant. Il veut aussi mettre l’athéisme comme préalable à l’adhésion à l’Internationale. Sur les deux points Marx et Engels réfuteront. Marx explique après l’écrasement du prolétariat parisien en juin 1848, que la question de la séparation de l’Église et de l’État est une revendication du libéralisme républicain. Il semble, dit-il, que les libéraux hésitent à appliquer leur programme, confrontés en Europe avec 1848 à la montée des « classes dangereuses ». Il revient donc au mouvement ouvrier d’intégrer dans son programme de transition démocratique le régime de séparation mais aussi celui de l’indépendance de l’Ecole vis-à-vis des religions et de l’État. La lutte principale ne porte pas sur une politique antireligieuse ou de déchristianisation, mais pour rompre le lien existant entre la religion et l’État monarchique. Si Marx et Engels ne sont pas entrés dans la discussion sur l’organisation des systèmes scolaires, le socialiste Owen aura dit l’essentiel.

Nicolas de Condorcet (1743-1794)

- Benoit Mély ajoute en complément à la méthode des marxistes fondateurs, à plusieurs reprises dans la thèse, la place centrale de Condorcet. Le grand homme inscrit dans le programme de la Législative de 1792 un plan d’instruction publique qui pose les bases de la laïcité scolaire, de l’égalité, donc de l’ouverture des écoles aux enfants des classes pauvres. L’instruction publique doit être séparée de toute confession ; elle doit rejeter tout enseignement fondé sur un dogme religieux, et laisser aux ministres des différents culte, en dehors de l’école, de poser librement les questions de l’existence de Dieu et de l’immortalité de l’âme. L’inverse d’une position anticléricale de type radical-socialiste, puisque Condorcet lui-même avait avant la Révolution défendu le droit des courants religieux minoritaires à exercer leur liberté de culte, qui n’est jamais qu’une forme de la liberté de pensée. Par contre, c’est une évidence que le clerc ne peut faire office de maître dans les écoles de la République. Là où la position de Condorcet est unique, en ce sens qu’elle va au-delà de l’horizon de la bourgeoisie elle-même – comme le soulignera Jaurès dans le volume 2 de son histoire socialiste de la Révolution – c’est qu’il veut l’indépendance du maître vis-à-vis des luttes de factions et de l’État. Nul ne peut juger un maître si ce n’est un autre maître : il invente la Société Nationale des Sciences et des Arts qui tient lieu de ministère de l’instruction publique. Ce combat pour l’indépendance des instances du savoir par rapport aux religions et à l’Etat exclut le déisme des philosophes du XVIIIème siècle, de même l’incitation à croire en l’existence d’un Être supérieur et éternel. Condorcet ne pouvait que rejeter le culte de l’Etre suprême de Maximilien Robespierre et le projet spartiate de Lepelletier de Saint Fargeau qui, au nom de la défense de la patrie révolutionnaire finissait dans l’embrigadement de la jeunesse. L’héritage de Condorcet nous invite à revisiter notre jugement sur la politique scolaire de la Convention, tout comme, antérieurement à la Législative, la constitution civile du clergé. Le choix politique d’opposer les prêtres assermentés aux autres ne pouvait qu’alimenter la guerre civile dans des campagnes où la domination du cléricalisme militant restait majoritaire. Il faut pour le grand homme séparer l’Église de l’État, mais aussi l’Ecole de l’Etat et laisser par la pénétration de l’instruction publique, de la science dans le grand corps de la République le soin de faire reculer les préjugés religieux ancestraux.

L’étude s’achève à la date de 1914, l’auteur écrit :

« La guerre représente en effet, dans ce domaine comme dans tant d’autres, un tournant majeur. La « religion de la patrie » renverse et piétine avec fureur toutes les barrières qui l’entravaient précédemment. La haine de l’adversaire étouffe dans chaque camp une tradition du libre examen à l’égard du discours de l’autorité politique qu’on aurait pu croire mieux établie. En France, l’Union sacrée réconcilie dans le soutien à la même cause guerrière les Églises et la grande majorité des partis et organisations laïques, tant il importe de faire savoir aux croyants que « la mort chrétiennement acceptée assure au soldat le salut de son âme ». L’Église catholique française retrouve ainsi sur le champ de bataille une fonction politique qu’elle avait perdue dans la société civile depuis des décennies : la réhabilitation de l’aumônier militaire, qui promet le salut à ceux qui vont tuer et peut-être mourir, non seulement suspend, mais abolit de fait la séparation des Églises et de l’État… »

Sans doute la loi de 1905 continue-t-elle de régir les relations de l’État français et de l’Église. Mais l’esprit dans lequel elle s’applique a changé. Le rétablissement des relations diplomatiques avec le Vatican (1921), l’accommodement concernant les associations cultuelles (1924), et, plus significativement encore, le renoncement, non seulement par la droite nationale, mais par le Cartel des Gauches, à l’extension des lois laïques aux trois départements d’Alsace-Moselle (1924-1926), balisent la voie sinon d’un « pacte laïque », du moins d’une réconciliation progressive d’une « laïcité de gouvernement » et de l’Église en France. »

On n’en finirait pas d’énumérer les attaques antilaïques exercées par tous les gouvernements de la Vème République. Les régimes bonapartistes de notre histoire ont tous cherché à mettre en cage l’exigence de la liberté absolue de pensée et son expression par « les organes de transmission du savoir », la formule est de Victor Hugo qualifiant la fonction de l’École laïque. Benoit Mély énonce dans ses conclusions ce retour aujourd’hui du religieux dans l’espace public. Il ajoute : « …sera-t-il de courte durée ou non ? On peut regarder avec anxiété l’avenir ». La situation actuelle répond, c’est une affaire qui est loin de se terminer.

On ne peut qu’encourager à lire cet abrégé, il y a tous les arguments permettant de répondre aux falsificateurs de la laïcité. Ceux-ci sont légion.