Le long chemin du Soudan vers la liberté

Emilie Anomalie pour The Left Berlin.

19/11/2025

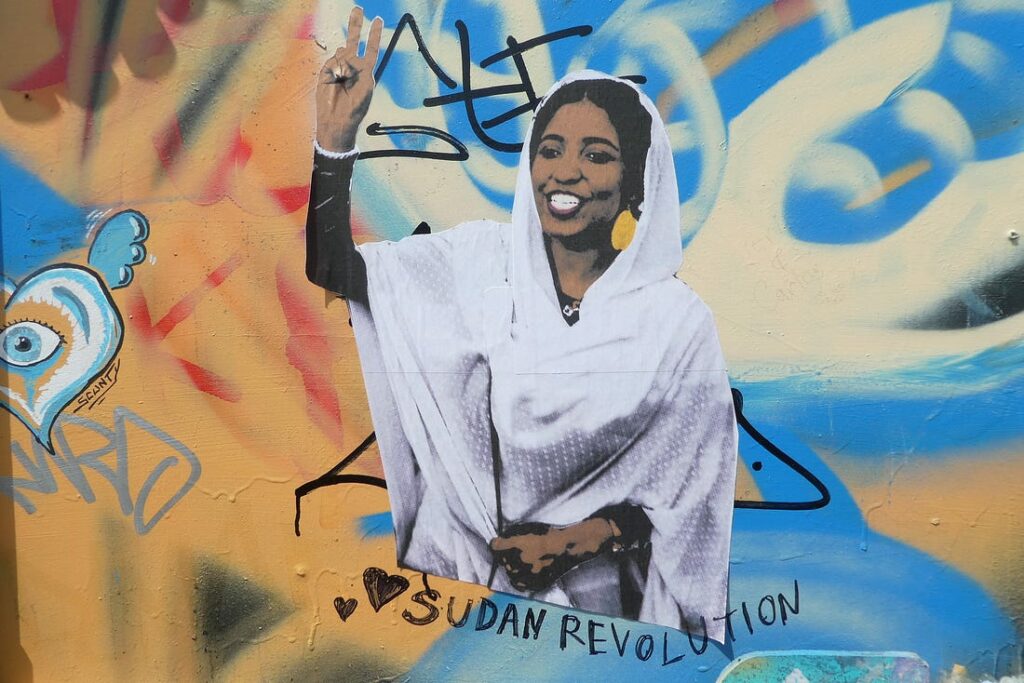

Photo : Duncan Cumming, CC BY-NC 2.0

Je voudrais commencer cet article en rendant hommage aux révolutionnaires soudanais, héros méconnus du long chemin du Soudan vers la liberté et la démocratie ; les victimes du massacre d’El Fasher, les personnes disparues, les populations autochtones, les femmes, les enfants, les Kandakas, les comités de résistance de quartier (NRC), l’Association des professionnels soudanais (SPA), les Forces pour la liberté et le changement, les journalistes, les médecins, les défenseurs des droits humains, les personnes déplacées, les garçons en Grèce et la diaspora soudanaise.

Quelques jours seulement après que les images prises depuis l’espace montrant le sang versé lors du massacre d’El Fasher ont été diffusées sur les smartphones du monde entier, les Forces de soutien rapide (RSF), responsables des atrocités, ont appelé à un cessez-le-feu de trois mois, alors que les Forces armées soudanaises (SAF) refusent d’accepter tout accord reconnaissant les RSF comme un acteur politique à part entière.

La nouvelle annoncée par les RSF, que beaucoup considèrent comme une ruse tactique, n’apportera guère de répit à la population soudanaise, victime, une fois de plus ,d’une appropriation brutale des terres de son pays riche en ressources.

« Pour parvenir à une solution pacifique, les RSF doivent déposer les armes. Nous avons vu qu’on ne peut pas faire confiance aux RSF tant qu’elles sont armées. Elles tuent des civils, violent des femmes. Elles pillent et détruisent les vivres et les récoltes », explique l’analyste soudanais Yasir Zaidan.

Cette guerre, largement et délibérément ignorée depuis plus de deux ans et demi, alors que d’autres conflits plus eurocentrés occupaient le devant de la scène, est la plus grande crise humanitaire de notre époque.

Elle a coûté la vie à environ 150 000 personnes, certains chiffres suggérant que le nombre de morts pourrait être beaucoup plus élevé. Elle a contraint 14 millions de personnes à quitter leur foyer, a plongé 24 millions de personnes dans l’insécurité alimentaire et la famine, et a laissé 30 millions de personnes dans un besoin urgent d’aide humanitaire.

La couverture médiatique insuffisante de la guerre, la réduction de l’aide internationale, l’élitisme politique et ethnique, le racisme et l’intérêt international pour les ressources du pays ont abandonné la population soudanaise et contribué à l’inaction mondiale qui a empêché d’empêcher l’escalade qui a finalement mis le Soudan à l’ordre du jour.

Malgré les avertissements d’un possible génocide, le Royaume-Uni a opté pour le plan « le moins ambitieux » afin de protéger les civils et d’empêcher les atrocités en raison de la réduction de l’aide il y a plus d’un an. Les coupes budgétaires de l’USAID ont laissé 80 % des cuisines d’urgence sans financement, forçant 1 100 cuisines à fermer. Bien que le Royaume-Uni se soit récemment engagé à allouer 120 millions de livres sterling d’aide, la Commission indépendante pour l’impact de l’aide rapporte que les réductions du budget de l’aide au cours des années précédentes ont nui aux relations avec les partenaires et « appelle le Royaume-Uni à augmenter le financement direct des organisations locales et à simplifier ses procédures de conformité complexes afin de mieux soutenir les réponses menées par le Soudan ».

Pour mettre en contexte l’urgence de la situation, le pays, ravagé par 30 ans de dictature sous Omar Al-Bashir jusqu’en 2019, comptait déjà quelque 1,1 million de réfugiés et 3 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays en septembre 2021, avant le début de la guerre en avril 2023. Le jour où la guerre a éclaté, les systèmes de télécommunication ont été endommagés et restent encore inutilisables pour la grande majorité de la population. Cela a contribué à la difficulté de diffuser l’information, a exacerbé les défis logistiques liés à l’acheminement de l’aide et a aggravé la vulnérabilité de la population civile, dont beaucoup se sentent attaquées par les deux camps, les Forces de soutien rapide (RSF) et les Forces armées soudanaises (SAF).

Un grand nombre de nos camarades soudanais ici à Berlin ont fui le Soudan entre 2003 et 2008, lorsque la milice nomade arabe, les Janjaweed, a commis un génocide au Darfour. Pour réprimer une insurrection menée par le Mouvement/Armée de libération du Soudan et le Mouvement pour la justice et l’égalité (dirigé par des groupes ethniques indigènes du Darfour luttant contre les inégalités structurelles et la marginalisation économique), les Janjawids, sous le gouvernement d’al-Bashir, ont tué entre 200 000 et 400 000 Darfouriens non arabes.

Alors que les informations faisant état de milliers de personnes tuées par les RSF à El-Fasher ces dernières semaines, les réseaux sociaux appellent fréquemment à un boycott des Émirats arabes unis en raison de leur soutien aux milices RSF par la fourniture d’armes et de mercenaires en échange d’or.

Par ailleurs, d’autres rapports accusent l’armée nationale, les Forces armées soudanaises (SAF), d’être l’autre face de la même médaille, une affirmation qui a été vivement réfutée par certains commentateurs soudanais sur les réseaux sociaux.

Alors, qu’est-il advenu de la révolution soudanaise de 2019, qui sont la RSF et la SAF et comment les civils soudanais se sont-ils retrouvés pris entre deux feux ?

Après des années de mécontentement économique, d’inégalités ethniques et de genre, et des décennies de loi musulmane conservatrice (charia), lorsque Omar Al-Bashir a annoncé qu’il se présentait pour un troisième mandat inconstitutionnel, le mouvement de protestation organisé par l’Association des professionnels soudanais (SPA), une organisation qui regroupe des médecins, des avocats et des journalistes, a commencé à prendre de l’ampleur.

Une révolution menée par les femmes

À la suite de manifestations populaires exigeant la fin de la dictature vieille de 30 ans et de ses lois sexistes et oppressives et dans lesquelles environ 70 % des manifestants étaient des femmes, les SAF ont renversé Omar Al-Bashir lors d’un coup d’État en avril 2019.

La militante soudanaise des droits des femmes Asha al-Karib a déclaré :

« La révolution soudanaise, admirée dans le monde entier, se caractérise par la contribution et la participation sans précédent des femmes de tout le pays, y compris des femmes de tous horizons. La participation des femmes n’est pas le fruit du hasard, car les Soudanaises ont une longue histoire de résistance face aux dictatures et au patriarcat. »

La vieille garde

Le lieutenant-général Ahmed Awad Ibn Auf, qui s’est ensuite autoproclamé chef de l’État après avoir occupé les fonctions de ministre de la Défense et de vice-président dans le gouvernement renversé d’Al-Bashir, a refusé d’extrader Al-Bashir vers la CPI pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre, ce qui a entraîné la poursuite des manifestations généralisées.

Le Conseil militaire de transition (TMC), la junte militaire créée le même jour pour gouverner le Soudan, a été tout autant dénoncé par les militants. Le SPA, principal mouvement de protestation antigouvernemental, a déclaré que « le régime a mené un coup d’État militaire pour reproduire les mêmes visages et les mêmes entités contre lesquels notre grand peuple s’est révolté », ajoutant que « ceux qui ont détruit le pays et tué son peuple veulent s’approprier chaque goutte de sang versée par le grand peuple soudanais pendant sa révolution ».

Auf a démissionné le lendemain et, le 12 avril 2019, Abdel Fattah al-Burhan, ancien inspecteur général de l’armée d’Al-Bashir, a été nommé chef de l’État.

Al-Burhan a officiellement pris la tête du CMT après la démission d’Auf et Mohamed Hamdan Dagalo, également connu sous le nom de Hemedti, a été nommé vice-président, promouvant ainsi le commandant de la RSF à un poste clé dans la sphère politique soudanaise.

Les Janjaweed, responsables de près de 400 000 morts lors du génocide du Darfour entre 2003 et 2008, sont les prédécesseurs directs de la RSF, dont le nouveau nom n’est qu’un simple changement d’image.

La SPA et d’autres groupes d’opposition démocratique ont appelé le CMT à se retirer au profit d’un gouvernement de transition dirigé par des civils, ce qui a donné lieu à de nombreuses tentatives de dispersion des manifestants qui occupaient le siège de l’armée à Khartoum. Le CMT a cherché à mettre fin au sit-in pacifique en recourant à une force et à une violence excessives, et plusieurs personnes, dont une femme enceinte, ont été tuées.

Ce qui a suivi a été un moment charnière dans la lutte pour la démocratie et un signe avant-coureur de ce qui allait suivre. Lors de ce qui a été appelé le massacre de Khartoum, le 3 juin 2019, 120 manifestants rassemblés devant le quartier général de l’armée à Khartoum ont été tués et des centaines d’autres ont disparu, les chiffres réels étant dissimulés grâce au blocage d’Internet et au déploiement de forces militaires brutales dans toute la capitale.

Les manifestants, déterminés, sont redescendus dans la rue le 30 juin, poussant finalement la communauté internationale à faire pression sur l’armée pour qu’elle partage le pouvoir avec des politiciens civils en août.

L’espoir à l’horizon

Les Forces de la liberté et du changement, un comité qui coordonnait le mouvement de résistance non violente, et le CMT ont convenu en juillet d’une période de transition de 39 mois. Le 20 août 2019, Abdalla Hamdok, nommé par les FFC, a été nommé Premier ministre du Soudan.

Les grandes aspirations d’Abdalla Hamdok à instaurer la démocratie au Soudan n’ont toutefois pas duré. Bien qu’il ait été décrit comme un « diplomate, un homme humble et un esprit brillant et discipliné » par la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, qui a accepté de mettre en œuvre un accord de paix salué comme une « réalisation historique» par le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, Jonas Horner, analyste senior pour le Soudan au sein du groupe de réflexion International Crisis Group, a averti que « le diable se cachera dans la mise en œuvre ».

M. Horner a fait remarquer que « l’économie soudanaise est en chute libre et que l’aide internationale est limitée, aucune aide n’ayant été spécifiquement promise pour soutenir la mise en œuvre de l’accord [de paix] ».

De plus, le chercheur Ahmed Soliman a déclaré qu’offrir des postes au sein du gouvernement aux chefs rebelles pourrait « jeter les bases d’une transition démocratique et d’une réforme économique ». M. Soliman a déclaré : « Cela exige que les forces du changement partagent la responsabilité de la mise en œuvre de la paix au-delà de leurs propres intérêts et nécessite également un engagement à déléguer une véritable autorité aux communautés et aux populations au niveau local. »

Apparemment incapable de le faire, la RSF a commis des atrocités à travers le Darfour en représailles aux soulèvements de 2019, et les chefs militaires du TMC ont « sapé et contourné » le leadership de Hamdok.

« Les groupes armés arabes – le RSF ainsi que de nombreuses milices moins organisées – se sont emparés de terres, de bétail et de biens et considèrent cela comme une rémunération pour leurs engagements militaires envers le régime de Khartoum », a déclaré Eric Reeves, professeur au Smith College et membre du groupe de recherche Rift Valley Institute, à Al Jazeera.

Un nouveau coup d’État anéantit l’espoir de démocratie

Il n’a donc pas fallu longtemps pour que l’armée soudanaise, sous le commandement du général Abdel Fattah Al-Burhan, mène un nouveau coup d’État et prenne le contrôle du gouvernement en octobre 2021.

La majorité des membres du cabinet Hamdok ainsi que des manifestants pro-gouvernementaux ont été arrêtés et le Premier ministre, qui avait appelé les Soudanais à « défendre leur révolution », a été assiégé chez lui et contraint de soutenir le coup d’État.

Le bureau du Premier ministre, ainsi que le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l’Information, ont refusé de reconnaître le transfert du pouvoir à l’armée. L’Union africaine a suspendu l’adhésion du Soudan, dans l’attente de la réintégration de Hamdok, tandis que les puissances occidentales ont déclaré qu’elles continuaient à reconnaître le cabinet Hamdok comme le leader constitutionnel du gouvernement de transition.

La SPA, la FFC et les comités de résistance soudanais ont refusé de coopérer avec les organisateurs du coup d’État militaire, ce qui a donné lieu à de nouvelles manifestations et grèves dans tout le pays. Les forces de sécurité ont ripostéen tuant 15 membres du comité de résistance soudanais le 17 novembre 2021.

Le 21 novembre, Al-Burhan a signé un accord réintégrant Hamdok afin de rétablir la transition vers un gouvernement civil. Cette décision a été vivement contestée par les manifestants pro-démocratie, qui refusaient désormais tout accord impliquant l’armée.

Après la mort de deux autres personnes lors de manifestations pro-démocratie et le déclin rapide de l’économie soudanaise déjà fragile, Hamdok a démissionné de son poste de Premier ministre en janvier 2022, anéantissant les espoirs de démocratie au Soudan.

Deux criminels de guerre se disputant la suprématie

Oscar Rickett explique qu’Al-Burhan et Hemedti étaient tous deux des lieutenants féroces et fiables du régime d’Al-Bashir qui avait « pillé les ressources du Soudan pendant des décennies ». Craignant un transfert du pouvoir de l’élite militaire vers un gouvernement civil, tous deux « ont dû » mener le coup d’État afin de s’accrocher au pouvoir et d’éviter d’être enquêtés et inculpés pour crimes de guerre.

La perspective d’une transition vers la démocratie menée par des civils étant éliminée, Siddig Tower Kafi, membre civil du Conseil souverain, a déclaré qu’« il devenait clair que le plan d’Al-Burhan était de rétablir l’ancien régime d’Omar al-Bashir au pouvoir ».

Alors qu’Al-Burhan cherchait à recentrer le pouvoir sur les groupes ethniques élitistes autour de Khartoum, Hemedti, un Arabe du Darfour, était devenu le chef d’une force paramilitaire puissante et brutale et avait bâti un vaste empire commercial. Il avait pris le contrôle de la plus grande mine d’or artisanale du Darfour à Jebel Amir, et l’entreprise familiale, Al-Gunaid, était devenue le plus grand exportateur d’or du Soudan.

Dans un article pour Al Jazeera, Jérôme Tubiana explique :

« Il ne s’agit pas seulement d’une guerre pour le pouvoir entre deux généraux, mais plutôt d’une guerre entre les deux héritiers d’un régime qui n’a pas encore disparu : les fils légitimes et illégitimes d’un même père, à la tête de deux forces fondamentalement différentes. D’un côté, une armée longtemps dirigée par des officiers issus du centre ethnique et politique du Soudan (la vallée du Nil septentrional) ; de l’autre, un corps paramilitaire qui est la dernière incarnation des milices arabes du Darfour. »

Arabes et non-Arabes pris entre deux feux

Omar, originaire de Ghreir, la capitale de la tribu Mahariya de Hemedti, une « ancienne colonie arabe et relais pour les éleveurs de chameaux nomades » où Arabes et non-Arabes ont longtemps cohabité, explique que la région est devenue le cœur du recrutement des Janjawids en 2003.

Omar et certains autres membres des tribus arabes ont refusé de rejoindre les Janjawids et ont préféré se rallier aux rebelles. Se sentant manipulé par le gouvernement et ne voulant pas être associé aux Janjawids, il explique comment les étudiants ont compris que « le gouvernement instrumentalisait leurs communautés pour tuer leurs voisins non arabes ».

Lorsque Hemedti, qui a fréquenté l’école à Ghreir mais a abandonné l’école primaire pour devenir commerçant vers l’âge de 8 ou 9 ans, a gravi les échelons pour devenir le chef de la RSF en 2013, il a continué à recruter de manière agressive au sein de sa propre tribu et à conquérir des territoires rebelles.

Les vautours internationaux et l’hypocrisie

Les intérêts étrangers, l’exploitation et le colonialisme, qui s’étendent sur plus d’un siècle, avec le contrôle anglo-égyptien du Soudan de 1899 à 1956, se poursuivent encore aujourd’hui.

Le réseau complexe de soutien aux deux parties belligérantes, comme l’explique cet article, comprend l’Égypte, l’Arabie saoudite, l’Iran, le Qatar, l’Algérie, la Libye, les Émirats arabes unis, la Turquie, l’Éthiopie, l’Érythrée, la Russie, la Chine, le Tchad et le Soudan du Sud, ce qui a encore compliqué les pourparlers de paix et négligé les intérêts des civils soudanais.

Des preuves récentes montrant que des armes fabriquées au Royaume-Uni ont fait surface au Soudan prouvent la complicité du Royaume-Uni dans les atrocités commises. En violation de ses propres règles en matière de commerce des armes, le Royaume-Uni a continué à vendre des armes aux Émirats arabes unis, connus pour être une plaque tournante de détournement d’armes vers les zones de conflit.

Le fait que le Royaume-Uni n’ait invité aucun des principaux acteurs soudanais ou membres de la société civile, tout en invitant les Émirats arabes unis à la conférence de cessez-le-feu en avril, est symptomatique du discours néocolonial plus large. De telles actions rendent creux l’appel à la paix lancé par le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy :

« Le plus grand obstacle n’est pas le manque de financement ou de textes aux Nations unies, c’est le manque de volonté politique. En termes très simples, nous devons persuader les parties belligérantes de protéger les civils, de laisser entrer l’aide dans le pays et de donner la priorité à la paix. »

Alors que nous cherchons tous à faire la distinction entre les « méchants » et les « gentils », les horreurs qui se déroulent au Darfour reflètent en fin de compte l’histoire de plusieurs siècles de colonialisme, de suprématie, de capitalisme et d’appropriation des terres.

Réduire au silence les voix de la résistance pacifique indigène et des propriétaires ancestraux de la terre perpétue la violence suprémaciste qui a coûté la vie à tant de Soudanais et à leurs proches.

Leur résilience est incommensurable.