JUILLET 2025

Le Kremlin n’est pas seulement le siège du gouvernement : c’est le théâtre central du pouvoir russe. De forteresse médiévale à icône nationale, il a été transformé par les tsars, les dirigeants soviétiques et les leaders contemporains pour incarner une vision de continuité nationale. Son image impose l’autorité. Une autorité qui perdure malgré les changements idéologiques au sommet du pouvoir.

Nadezhda Rozalskaya

La première page du passeport russe comporte une image du Kremlin. Ensemble, les murs rouges gigantesques de cette ancienne forteresse, l’imposante flèche de la tour Vodovzvódnaya et la taille monumentale du Grand Palais du Kremlin forment une silhouette reconnaissable. Pour de nombreux Russes, ce lieu est presque sacré et incarne l’image emblématique de la Russie.

Dans le même temps, le Kremlin reste un symbole du pouvoir étatique, souvent associé aux changements politiques du pays, que ce soit par la prise physique ou symbolique de la forteresse. Les principaux médias et utilisateurs des réseaux sociaux font référence aux « décisions du Kremlin » ou appellent à « prendre » le Kremlin, réduisant ainsi tout ce qui se passe dans ce vaste pays à un seul complexe architectural.

L’image du Kremlin a pour fonction de fusionner le concept du pouvoir russe avec l’identité culturelle de la nation. Cependant, en y regardant de plus près, l’apparente immuabilité de son pouvoir s’avère plus illusoire qu’il n’y paraît. Cette image, qui en est venue à symboliser la « singularité de la culture russe », trouve son origine au XIXe siècle. Depuis lors, les autorités étatiques l’ont habilement adaptée à leurs intérêts, la transformant en un symbole important de leur pouvoir. Pour réduire l’influence du Kremlin, il est nécessaire de démanteler son image, qui a eu un impact si négatif sur la vie de nombreuses nations.

1847 : la création du mythe

Aimer Moscou, c’est aimer toute la terre russe, car Moscou dépasse sa signification purement locale et acquiert un sens plus général et unificateur pour tout le pays (Konstantin Aksakov, « 700 ans de Moscou »).

L’apparente indestructibilité du Kremlin provient du mythe autour de Moscou, dont l’importance est souvent assimilée à celle de tout le pays, comme le montre l’affirmation d’Aksakov. Selon les manuels d’histoire utilisés dans les écoles russes, Moscou a été fondée par Iouri Dolgorouki le 4 avril 1147. Il convient toutefois de noter que tant la date que le nom de son fondateur relèvent plutôt d’une convention. La plupart de ces « faits » et leurs interprétations remontent au XIXe siècle, une période marquée par l’essor du romantisme en Europe et accompagnée d’une création active de mythes nationaux. En Russie, ce mouvement, inspiré par la victoire sur Napoléon, combinait aspirations nationalistes et impérialistes. Dans de nombreux pays, la montée des mouvements nationaux a joué un rôle clé dans le démantèlement des structures monarchiques. Cependant, en Russie, les autorités ont utilisé l’historiographie de manière stratégique pour affirmer à la fois leur continuité avec les générations précédentes de dirigeants et la grandeur de l’État, créant ainsi des mythes sur l’indestructibilité et l’unité de l’Empire russe.

Au début du XIXe siècle, Nikolaï Karamzine, historien à la cour d’Alexandre Ier, publia Histoire de l’État russe, où il exposait la version officielle des origines du pays, depuis l’invitation des Varègues [venus de Scandinavie] jusqu’à l’unification des terres autour de Moscou, qui culmina avec leur libération du joug mongol. L’œuvre de Karamzin attribuait à Moscou un statut unique et lui conférait le titre d’« unificatrice des terres russes ». À l’époque où le livre a été publié, la ville se remettait encore des ravages causés par l’occupation française de 1812, ce qui a probablement contribué à sa popularité. L’Histoire de l’État russe a joué un rôle clé à deux égards : d’une part, elle a favorisé le développement de la conscience nationale et, d’autre part, elle a consolidé la position de Moscou en tant que symbole fondamental de l’État.

Plus tard, en 1846, Ivan Zabeline, archéologue et historien moscovite, a fixé la « date de fondation de la ville » en se basant sur l’une des anciennes chroniques. Selon celle-ci, le prince Yuri Dolgorouki avait invité le prince Sviatoslav Olgovitch de Novgorod dans une certaine « Moskv ».

L’idée même d’une date précise pour la fondation de la ville semble artificielle : quel événement pourrait être considéré comme le point de départ ? Des fouilles archéologiques ont révélé des traces de peuplement sur le territoire du Kremlin qui existaient avant même la période mentionnée. Lorsque les historiens ont tenté de déterminer la « date », ces peuplements étaient déjà bien connus. Cependant, la forteresse a fini par être associée au nom de Yuri Dolgoruki (bien qu’elle ait été construite essentiellement par Andréi Bogolyubski). L’historiographie officielle lie la fondation de la ville de Moscou à l’établissement du Kremlin comme source de la souveraineté. La fortification est devenue un symbole de Moscou en tant que « cœur de la Russie » et pilier du pouvoir. Le nom du « fondateur de Moscou », Yuri Dolgoruki (Yuri au Bras Long), surnommé ainsi en raison de son ambition de posséder de nouvelles terres, est entré dans l’histoire comme symbole de la naissance de l’État russe.

Peu après la fixation de cette « date », le publiciste slavophile Konstantin Aksakov a publié un article remarqué consacré au 700e anniversaire imminent de Moscou. Dans cet article, il soutient que Moscou, après avoir résisté avec succès à l’assaut des Polonais, puis à l’occupation française, est devenue la « mère des villes russes » parce qu’elle incarnait le principe unificateur de la nation : elle pouvait favoriser l’unité nationale de tout le peuple russe. Peu après, les slavophiles ont lancé une célébration officielle de l’anniversaire de la capitale. Malgré l’opposition de Nicolas Ier au mouvement slavophile, qui prônait la libéralisation de la Russie, des célébrations ont eu lieu le 1er janvier 1847. Cela a consolidé l’importance de l’événement et souligné le lien entre la ville, le Kremlin et le pouvoir étatique.

Bien que l’anniversaire de Moscou n’ait été officiellement célébré à nouveau que 100 ans plus tard, lorsqu’elle a retrouvé son statut de capitale, l’histoire de la ville et du Kremlin était déjà devenue partie intégrante du programme idéologique. L’architecture du Kremlin avait été initialement conçue pour ressembler à une ville russe médiévale. Cependant, elle a depuis été adaptée pour s’aligner sur les besoins politiques et idéologiques de l’époque.

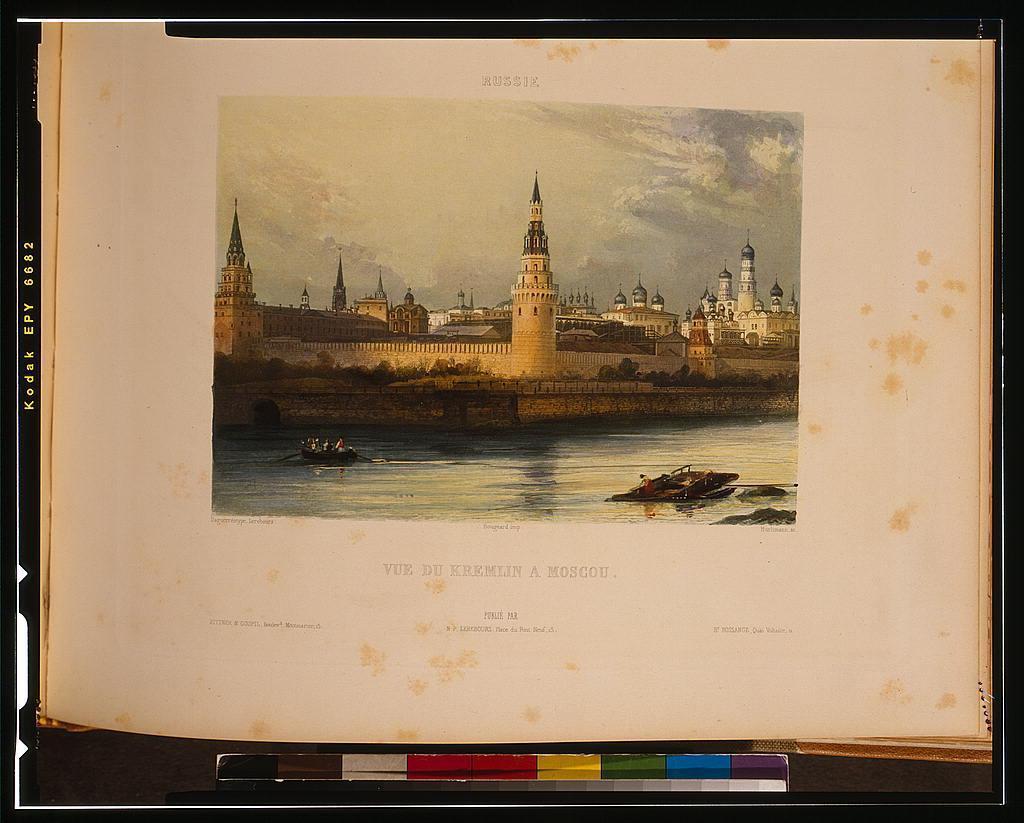

Sur cette image, on voit le Kremlin depuis le pont des Pierres. Seul le clocher d’Ivan le Grand, représenté dans le tableau, est facilement reconnaissable. Le profil de la ville est accentué par la coupole élevée, qui symbolise le centre spirituel de Moscou. L’image date du début du XIXe siècle, avant l’occupation française et l’incendie de 1812. Le Grand Palais du Kremlin n’est pas encore achevé, et ses murs s’harmonisent architecturalement avec les bâtiments environnants. La tour Vodovozvódnaya, située au centre de la composition, semble inhabituellement trapue, comme si elle cédait la vedette à Ivan le Grand.

Ce daguerréotype de l’atelier du Français Noel Marie Paymal Lerebours montre une redistribution significative de l’accent dans la composition. Si le clocher d’Ivan le Grand reste plus haut selon les critères formels, la flèche de la tour Vodovzvódnaya attire l’attention, accentuant l’angle de la forteresse par sa forme allongée. Sa forme actuelle est due à la restauration de la tour selon les plans d’Osip Bove, architecte qui a principalement travaillé dans le style classiciste. Il ne s’agit plus d’une lancette médiévale, perdue parmi de nombreuses tours de différentes hauteurs, mais d’un élément brillant qui domine le paysage.

Il convient également de noter que certains bâtiments du Kremlin ont été démolis afin de faire place au Grand Palais du Kremlin, dont le processus de construction est illustré sur cette image. Les murs de la forteresse ont subi une transformation et ont été recouverts d’une couche de chaux qui a contribué à créer une structure monumentale cohérente. En combinaison avec les temples à l’intérieur du Kremlin, cela a créé une représentation intégrale de la « ville blanche » avec ses majestueuses coupoles dorées symbolisant l’unité harmonieuse de l’Église et de la nation. Le Kremlin en est venu à incarner le symbolisme national, et tous ses éléments avaient une signification symbolique.

La construction du Grand Palais du Kremlin a commencé en 1837. L’empereur Nicolas Ier, animé par un désir de modernisation, a chargé l’architecte Konstantin Ton, qui avait précédemment travaillé à la conception de la cathédrale du Christ-Sauveur, dédiée à la victoire d’Alexandre Ier sur Napoléon, de concevoir la nouvelle résidence du Kremlin. Le projet de Ton a donné au Kremlin une nouvelle perspective. La majesté du palais, clairement visible depuis l’eau, s’est avérée être le cadre idéal pour le portrait cérémoniel de l’empereur. Les deux bâtiments, le Grand Palais du Kremlin et la cathédrale du Christ-Sauveur, ont radicalement changé l’apparence du quai, qui symbolisait désormais « la puissance et la grandeur de l’Empire russe », qui à l’époque étendait activement ses frontières et réprimait la dissidence.

L’aménagement intérieur de la résidence faisait également référence à l’esthétique de la gloire militaire de la « nation victorieuse » : les salles du palais ont été baptisées du nom des principaux ordres russes (Saint-Georges, Saint-André, Sainte-Catherine et Saint-Vladimir). Les architectes ont intégré le style russo-byzantin à l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment, fusionnant le classicisme avec des motifs inspirés de l’architecture russe ancienne. Cela a contribué à satisfaire simultanément deux exigences apparemment opposées, l’impériale et la nationaliste, en les unissant en un seul symbole.

Cette synthèse correspondait de manière inhabituellement précise aux aspirations de l’idéologie officielle, qui cherchait à combiner les idées de grandeur de l’État avec la conscience nationale émergente. En conséquence, le Kremlin et Moscou ont reçu de nouvelles interprétations mythologiques et symboliques qui sont devenues la base du récit officiel du passé.

1947 : réinterprétation soviétique

Après la Révolution et le transfert de la capitale russe à Moscou, le Kremlin a assumé une double fonction : il est devenu le centre administratif du nouvel État et son principal symbole. La Place Rouge est devenue le théâtre de défilés militaires et de manifestations de masse, et le Kremlin a servi de siège du pouvoir soviétique. De nouveaux symboles du pouvoir soviétique ont commencé à apparaître autour de ses murs.

La construction du mausolée de Lénine et l’inhumation de personnalités bolcheviques importantes à ses côtés ont renforcé le statut sacré du Kremlin. Contrairement aux cryptes tsaristes situées à l’intérieur de la forteresse, la nécropole soviétique fut placée à l’extérieur, ce qui marqua un changement de perspective par rapport au patrimoine historique. Les autorités affirmèrent ainsi la continuité avec le passé, tout en s’en éloignant symboliquement par un mur.

Dans le même temps, le positionnement urbain de Moscou et du Kremlin en tant que centre du nouvel empire connaissait un changement important. Les transformations ont commencé avec le Plan général de reconstruction de Moscou de 1935, qui soulignait le rôle central du Kremlin dans le tissu urbain de la capitale. Ces changements ont consolidé le Kremlin non seulement comme symbole du pouvoir, mais aussi comme centre urbain et idéologique de l’État. Au cours de cette période, Moscou a commencé à consolider sa position de pôle culturel, économique et administratif, concentrant progressivement ses ressources et son pouvoir.

Dans le cadre de ces changements, de nombreux bâtiments historiques ont été démolis à l’intérieur et à l’extérieur du Kremlin, y compris les bâtiments adjacents de Kitai-gorod, ce qui a effectivement séparé la forteresse du reste de la ville. Entouré de vastes places et de parcs, le Kremlin est devenu un espace isolé, ce qui a encore accentué son statut symbolique et dominant.

Les symboles ont été revus : les aigles bicéphales qui ornaient les tours du Kremlin ont été remplacés par des étoiles rubis, qui sont devenues le nouveau symbole idéologique de l’ère soviétique. Malgré la destruction de nombreuses églises de la ville, dont la cathédrale du Christ-Sauveur, les coupoles dorées de plusieurs églises à l’intérieur du Kremlin ont été conservées. Le mépris initial pour l’Église, qui caractérisait les premières années du régime soviétique, a été progressivement remplacé par l’indifférence sous le régime de Joseph Staline. Le dirigeant a commencé à adopter les « valeurs traditionnelles », et le Kremlin lui-même est devenu partie intégrante de ce changement.

Pendant la Seconde Guerre mondiale et les années qui ont suivi, Staline et le reste de l’État ont activement utilisé le Kremlin comme symbole de leurs propres mérites et pour revendiquer leur rôle dans la victoire sur le nazisme. Le 7 novembre 1941, un défilé a eu lieu sur la Place Rouge du Kremlin, d’où les troupes ont été déployées directement sur le front. En 1945, le défilé de la victoire a été célébré par une procession triomphale de l’armée victorieuse. Des célébrations massives ont eu lieu sur le Pont des Arts, où des milliers de personnes ont célébré la victoire avec le Kremlin en toile de fond. Pour ceux qui s’y sont rendus, le Kremlin est devenu un symbole de victoire et a été associé pendant des années au 9 mai. Avec l’aide de la propagande, les autorités ont construit un nouveau mythe d’État, présentant le Kremlin comme le « protecteur du peuple » et s’attribuant le mérite de la victoire sur le fascisme.

Peu après la victoire, en 1947, la fête slave presque oubliée, le Jour de la ville de Moscou, a été rétablie. Cette célébration, initiée par le président du Comité exécutif de la ville de Moscou, Georgi Popov, et approuvée personnellement par Staline, a eu lieu à l’occasion du 800e anniversaire de la ville. Cet anniversaire avait pour but de renforcer encore l’importance idéologique du Kremlin et de souligner la continuité du pouvoir de Staline avec les « mérites de l’État » des siècles passés. La date de la célébration, le 7 septembre, coïncidait avec le 135e anniversaire de la bataille de Borodino, un événement stratégique dans l’histoire militaire russe. Ce choix combine deux moments significatifs : la fondation de la ville et la tentative ratée de Mikhaïl Koutouzov de défendre Moscou. Cette combinaison d’événements a servi à renforcer le mythe de Moscou en tant que symbole de survie et de renaissance, soutenant ainsi la propagande d’État.

Cet anniversaire a été commémoré avec beaucoup d’enthousiasme. De grandes affiches et des portraits de héros nationaux ont été exposés sur les bâtiments. Des guirlandes lumineuses ont été installées sur les ponts et les façades, comme en témoignent les photos des feux d’artifice festifs. Les remparts, les tours et le Grand Palais du Kremlin ont été décorés de lanternes. Les temples ont été délibérément laissés dans l’ombre, soulignant ainsi la prééminence des symboles du pouvoir étatique. La foule, éclairée par des projecteurs, s’est rassemblée sur le pont pour mieux profiter du spectacle.

Moscou, une fois de plus, « a commencé à mieux paraître ». La ville a fait l’objet d’une importante reconstruction, avec de grandes améliorations de ses infrastructures et de son attrait esthétique. Les autoroutes principales ont été repavées, les panneaux et les lampadaires ont été repeints, les entrées ont été éclairées et des bancs publics et des parterres ont été installés. Ces efforts ont démontré collectivement l’engagement de la ville à améliorer son apparence et son état général. Le 6 septembre, une cérémonie a eu lieu pour poser la première pierre du monument dédié au « fondateur de la ville », Yuri Dolgoruki. À l’occasion de la fête de la ville de Moscou, la construction des gratte-ciel staliniens, symboles de l’architecture stalinienne, a commencé. La conception de ces bâtiments s’inspirait des gratte-ciel américains, et leur silhouette évoquait les tours du Kremlin, mais sous une nouvelle forme.

C’est à ce moment-là que le Kremlin a officiellement adopté la palette de tons rouges. Les murs blancs, traditionnellement associés à l’architecture de la Russie ancienne, ont été remplacés par de la brique rouge. Cette transition est passée presque inaperçue, car l’ancien badigeon des murs s’était écaillé et était gravement endommagé par les structures de camouflage installées pendant la guerre. Cependant, la nouvelle solution chromatique a introduit un changement significatif dans la hiérarchie compositionnelle de l’ensemble. Les murs, qui dans le passé se fondaient dans les complexes religieux et le Moscou orthodoxe, s’élevaient désormais comme un cadre contrasté qui soulignait visuellement l’isolement du Kremlin : une caractéristique déjà établie dans l’urbanisme.

Le rouge est devenu une couleur permanente, et il est aujourd’hui difficile d’imaginer le Kremlin autrement. Les murs lisses, ornés de briques peintes, dégagent une image de sophistication et d’autorité qui semble transcender les complexités et les incohérences de l’histoire et du contexte environnant.

C’est cette image du Kremlin qui a commencé à être activement reproduite après la guerre. En 1947, des timbres-poste représentant des vues emblématiques de Moscou, dont le Kremlin, ont été émis. Plus tard, en 1961, les billets de trois roubles ont été redessinés avec l’image canonique habituelle. Le billet présente une disposition spécifique des bâtiments, qui commence par la tour Vodovzvódnaya, se poursuit par le Grand Palais du Kremlin et se termine par le clocher d’Ivan le Grand. À cette composition s’ajoutent des étoiles, un drapeau rouge et une croix à peine visible, qui contribuent à créer un thème visuel cohérent. Cette combinaison de symboles religieux, impériaux et soviétiques s’est fondue en une image unifiée qui incarnait l’idéologie inédite du pays, méticuleusement élaborée par Staline. Malgré les contradictions apparentes entre ces éléments, ils ont consolidé l’image du Kremlin comme partie intégrante de la représentation officielle du pays, tout en symbolisant sa continuité historique et son pouvoir centralisé.

La représentation du pouvoir étatique en Union soviétique reposait sur des symboles impériaux et nationalistes du XIXe siècle qui avaient été adaptés à de nouvelles formes idéologiques. L’image du Kremlin s’est de plus en plus éloignée de la ville et du pays, devenant un symbole de pouvoir. Il s’est affirmé comme un système autonome, autoreproductif et indépendant de la société. En conséquence, le Kremlin a conservé sa position centrale dans l’idéologie, la culture et la représentation visuelle de l’autorité soviétique et post-soviétique.

1997 : légitimations post-soviétiques

Dans la Russie post-soviétique, l’image du Kremlin a été réinterprétée pour s’aligner sur les nouveaux besoins, reflétant des changements tant idéologiques que politiques. La restauration des symboles impériaux, étroitement liés à l’héritage stalinien, a jeté les bases de la consolidation du nouveau pouvoir. De nouveaux rituels ont été reconstruits à partir des anciens, mais souvent sans une compréhension et une analyse complètes de leur héritage contradictoire.

Le défilé du Jour de la Victoire, qui n’était célébré que les années anniversaire dans l’ancienne Union soviétique, est devenu un événement annuel après une grande célébration en 1995. Certains symboles de la Russie pré-révolutionnaire, dont le ruban de Saint-Georges, ont été ajoutés aux symboles soviétiques traditionnellement associés à cette fête. Le défilé qui parcourait la rue Tverskaya et la Place Rouge a pratiquement supplanté le souvenir familial de la guerre, le remplaçant par le pathos du pouvoir étatique. Au lieu de se concentrer sur les récits et les souvenirs personnels, la guerre a commencé à être considérée comme un moyen de rhétorique politique, incarné par le symbolisme du défilé.

Un processus similaire s’est produit avec la Journée de la ville de Moscou. Cette fête a été rétablie en 1987 à l’initiative de Boris Eltsine, alors président du Comité municipal de Moscou du Parti communiste de l’Union soviétique. En 1994, pendant son mandat de président de la Fédération de Russie, Eltsine a publié un décret déclarant le 850e anniversaire de la fondation de Moscou événement commémoratif. Cette célébration a représenté une étape importante dans la revitalisation des symboles de la ville et la consolidation de son rôle historique en tant que centre du pouvoir et de la culture.

Comme lors des célébrations précédentes, plus de 430 sites culturels ont été reconstruits pour l’anniversaire de la capitale, notamment la cathédrale du Christ-Sauveur, qui a restauré l’esprit impérial et nationaliste du quai de la Moskova. La restauration des bâtiments et des temples pré-révolutionnaires, ainsi que la préservation des symboles de l’ère soviétique, ont contribué à la formation d’une nouvelle identité russe.

Les festivités folkloriques ont duré trois jours et ont compris diverses activités, ainsi que des événements officiels traditionnels et des festivals folkloriques organisés dans différents endroits de la ville.

La journée inaugurale, le 5 septembre, a débuté par un concert de gala sur la place des Cathédrales du Kremlin, avec la participation de danseurs d’opéra et de ballet du Théâtre Bolchoï. L’ambiance patriotique a été animée exclusivement par des extraits d’œuvres de compositeurs russes. Les opéras Une vie pour le tsar et Rouslan et Ludmila de Mikhaïl Glinka, Boris Godounov et Khovanshchina de Modeste Moussorgski, ainsi que Le Prince Igord’Alexandre Borodine ont été interprétés. Plusieurs invités de marque ont assisté à l’événement, dont le président Boris Eltsine, le ministre des Affaires étrangères, Evgueni Primakov, et le patriarche Alexis II. Cet après-midi, le maire de Moscou, Youri Loujkov, a officiellement inauguré les célébrations de l’anniversaire en hissant le drapeau de la ville sur la place Tverskaya.

Le programme festif s’est poursuivi avec une représentation fantastique intitulée « Notre ancienne capitale » mise en scène par Andreï Konchalovski, qui s’est déroulée sur la Place Rouge. L’importance de l’héritage culturel et historique de Moscou, qui s’étend sur plusieurs siècles et remonte aux récits slavophiles du XIXe siècle, a été soulignée par les circonstances actuelles.

Le deuxième jour, le 6 septembre, a été célébré sur la place Rouge avec un concert télévisé de 14 heures intitulé « Le monde slave accueille Moscou ». Simultanément, un cortège a défilé de la place Tverskaya à Novy Arbat. Sur la colline Poklonnaya, un programme artistique et patriotique a été présenté. Le programme était intitulé « Vive la Russie ! Vive Moscou ! ». La reconstitution des concerts sur le front, des cuisines de campagne et des hôpitaux, ainsi qu’un défilé théâtralisé de différents régiments de l’armée, de Pierre le Grand à nos jours, ont marqué le moment central de l’événement. Des concerts ont été donnés dans différents endroits de la ville, tels que les places Manezhnaya, Tverskaya et Pushkinskaya, dans la cathédrale du Christ-Sauveur et au palais du Kremlin. Le point culminant de l’événement a été le concert de Jean-Michel Jarre près de l’Université d’État de Moscou, qui a attiré environ 3,5 millions de spectateurs. Le spectacle militaro-patriotique, qui mettait en avant la « puissance de l’État », s’est parfaitement intégré aux technologies de pointe et à la culture pop mondiale.

Le dernier jour n’a pas été moins fastueux. Un festival pour enfants a été organisé sur l’avenue Vernadsky, et la Place Rouge a accueilli un défilé international de groupes ethniques avec des éléphants dressés, des cornemuseurs et des rituels nuptiaux des « nations amies ». La place Manezhnaya était animée par les performances de stars reconnues du genre rétro, tandis que la rue Tverskaya résonnait des tubes populaires des années 1990. Les festivités se sont terminées par un grand spectacle de lasers, avec l’image de l’icône de la Vierge de Vladimir flottant dans le ciel, accompagnée de la performance finale d’Alla Pugacheva et du chœur : « Nous sommes tes enfants ! Nous sommes tes enfants, Moscou ! ».

Les symboles religieux, impériaux et soviétiques reconstruits se sont fondus dans un courant commun de liesse, donnant forme à la « nationalité » mise en scène de la nouvelle Russie. L’idéologie et la propagande nationalistes ont été subtilement intégrées aux festivités publiques, transformant ces événements en un moyen de consolider symboliquement le pouvoir.

En 1997, peu avant la fête nationale, le design du passeport russe avec l’image du Kremlin a été approuvé. Ce symbole a ainsi été inscrit sur le principal document national. C’est ainsi que l’identité russe a été reconstruite et que le Kremlin a été établi comme symbole visuel de la nouvelle Russie, reliant différentes périodes de son histoire.

Conclusion

Les régimes peuvent changer, mais le pouvoir centralisé du Kremlin reste inchangé. Ce symbole, qui fait désormais partie du culte de la personnalité de Vladimir Poutine, continue de renforcer le statut de Moscou en tant que centre du pouvoir étatique à travers des événements réguliers et fastueux tels que la fête de la ville de Moscou, les défilés de la Victoire et la journée de l’unité nationale. Les changements architecturaux et les actions symboliques, tels que la construction de palais, la reconstruction de la cathédrale du Christ-Sauveur et l’installation d’étoiles rubis, servent de représentations visuelles des nouvelles idéologies. Le Kremlin est le théâtre de nombreux événements importants, tels que des inaugurations, des réunions avec des dirigeants mondiaux et des déclarations sur la « grandeur de la Russie ». Ces événements renforcent le lien entre le Kremlin et le pouvoir étatique.

Le Kremlin est devenu un symbole de la permanence du pouvoir, et son influence reste constante malgré les changements d’aspect extérieur. Qu’il soit orné de croix, d’étoiles, du drapeau tricolore ou du drapeau rouge, le Kremlin reste un témoignage de la force durable de l’autorité. Cette construction architecturale et symbolique est devenue le cœur de l’idéologie russe, combinant l’identité nationale et la notion de pouvoir centralisé. Se libérer de l’image imposée du Kremlin comme base de légitimation du pouvoir est une étape importante pour briser ce lien. Si les propositions visant à transformer le Kremlin en musée et à déplacer le siège du gouvernement ne sont encore que des projets, la mise en œuvre de changements fondamentaux dans le pays nécessite une réévaluation de ce symbole emblématique.

Il est important de reconnaître que la représentation du Kremlin en tant que référence historique est davantage influencée par des perceptions que par des informations objectives. Si la manipulation de la conscience publique associe le Kremlin au pouvoir étatique, rompre ce lien est essentiel pour repenser et libérer les identités nationales.

Remarque : la version originale de cet article, en anglais, a été publiée dans Posle Media, le 23/04/2025 et est disponible ici. Traduction : Carlos Díaz Rocca.

IPublié dans Nueva Sociedad traduit de l’espagnod Deepl revueML.