Le texte qui suit a été rédigé à l’intention des lecteurs non italiens et s’attarde donc sur des éléments qui peuvent sembler superflus à ceux qui suivent quotidiennement la politique de notre pays. Nous le publions néanmoins pour les évaluations et les données qu’il contient.

par Fabrizio Burattini

Le mercredi 22 octobre, cela faisait exactement trois ans que Giorgia Meloni avait pris ses fonctions au palais Chigi, siège de la présidence du Conseil des ministres italien. Sa nomination était le résultat prévisible mais néanmoins désastreux des élections de septembre 2022, lorsque la coalition de droite (dont Fratelli d’Italia était de loin le premier parti) a remporté la victoire grâce à un taux d’abstention significatif (36 %) mais surtout grâce à une loi anti-proportionnelle approuvée par les précédents gouvernements de centre-gauche et à la profonde division entre les autres forces politiques qui ont constitué au parlement le front hétérogène de l’opposition.

La droite, avec ses 12 millions de voix (sur un électorat d’environ 46 millions), soit moins de 44 % des suffrages exprimés, et donc seulement 26 % des voix de l’électorat, a élu près de 60 % des députés et des sénateurs. Comme nous l’avons dit à l’époque dans un article « la victoire de Giorgia Meloni et de Fratelli d’Italia a une valeur symbolique sans précédent dans l’histoire de la République : l’Italie tombe entre les mains d’une coalition dominée par les héritiers de Mussolini, d’Almirante et de Rauti ».

Bien sûr, il ne faut pas négliger tous les autres facteurs qui ont pesé sur le résultat et ouvert la voie au succès du parti héritier direct du fascisme : les transformations culturelles et institutionnelles déjà imprimées au pays par les gouvernements Berlusconi, la disparition progressive d’une gauche capable de représenter une alternative pour les classes populaires, les contraintes institutionnelles imposées à la politique par les gouvernements de gauche et les gouvernements « techniques », les choix fortement « socio-libéraux » de ces mêmes gouvernements, l’acquiescement obstiné à ces choix de la part des syndicats majoritaires, l’échec des illusions créées dans le pays par la démagogie du Mouvement 5 étoiles.

Il n’en reste pas moins que la victoire de Giorgia Meloni apparaît beaucoup plus solide et « projetée » que ne l’était le succès de Silvio Berlusconi il y a près de trente ans, qui était continuellement marqué par le mélange entre les objectifs politiques de la droite et les intérêts personnels et commerciaux du Premier ministre. Contrairement à Berlusconi, Giorgia Meloni se présente et, dans une certaine mesure, est une « politicienne pure », née (1977) et a grandi dans les milieux louches de l’extrême droite romaine, militante de la jeunesse néofasciste depuis l’âge de 15 ans et depuis lors toujours engagée dans des activités politiques et occupant des fonctions institutionnelles de plus en plus importantes, de conseillère municipale de la capitale à députée, ministre et, aujourd’hui, présidente du Conseil. Sa réponse à une interview a fait la une des journaux lorsqu’une polémique a éclaté entre elle et Berlusconi peu après sa nomination. Elle a répondu sèchement « je ne suis pas susceptible de faire l’objet de chantage », affirmant ainsi que, contrairement au vieux leader de Forza Italia, elle n’avait d’autres intérêts à cacher que ceux de la politique.

Il faut dire qu’elle n’a jamais voulu cacher ses racines politiques fascistes. Face à l’insistance inefficace de l’opposition et de certains médias pour qu’elle déclare « être antifasciste », elle a toujours réussi à esquiver la question. Et ses prises de distance par rapport au fascisme historique ont toujours été tactiquement limitées à certaines questions relativement secondaires. Elle a même réussi à consolider ses relations avec la communauté juive, en particulier celle de Rome, autrefois l’un des bastions de la gauche, en faisant élire sur ses listes pour le Sénat la porte-parole Ester Mieli, petite-fille d’un déporté à Auschwitz. Et ce, malgré les nombreuses enquêtes journalistiques qui ont révélé que la base et la nomenklatura de Fratelli d’Italia continuent de cultiver le mythe mussolinien, l’idéologie fasciste et même la haine anti-juive.

Le bilan vanté et le bilan réel

Le bilan de ces trois années de gouvernement est marqué par la situation économique du pays et par une conjoncture plutôt dépressive, avec les restrictions budgétaires que l’Italie connaît depuis des années en raison de sa dette publique abyssale (3 053 milliards d’euros, chiffres de juillet 2025, soit près de 140 % du produit intérieur brut). La politique du gouvernement, notamment grâce à la réduction des impôts (en particulier en faveur de sa base sociale implantée dans les petites entreprises, le commerce et les professions libérales), a toutefois entraîné une augmentation de la dette de près de 300 milliards au cours des trois dernières années.

Malgré cela, le gouvernement peut se targuer d’une baisse significative du spread entre le taux d’intérêt des titres d’État italiens et celui des titres allemands, qui est passé de 244 à 86 entre 2022 et aujourd’hui. Bien sûr, la crise économique touche l’Allemagne depuis quelque temps et, par conséquent, l’augmentation de l’intérêt pour ses titres d’État, mais il est certain que le rendement des bons du Trésor italiens est passé en trois ans de 4,79 % à 3,57 %, ce qui indique que les « marchés » ont considérablement renforcé leur confiance dans l’économie italienne, car elle est entre les mains d’un gouvernement considéré comme « plus fiable » par les « marchés », ce qui s’est d’ailleurs traduit par une légère amélioration de la notation définie par les principales agences de notation financière et que Giorgia Meloni a présentée comme « la confirmation que la voie empruntée par le gouvernement est la bonne ».

Le PIB à prix constants est resté pratiquement stable au cours des trois années du gouvernement Meloni, avec une croissance légèrement inférieure à 1,5 % entre le quatrième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2025. Malgré cela, le gouvernement se vante d’une tendance à la hausse du taux d’emploi qui aurait atteint 62,80 % cet été (contre 54,70 % en 2013).

Ces résultats, par ailleurs très modestes, même dans un contexte mondial déprimé et marqué par le ralentissement du commerce international, sont largement « dopés » grâce aux 194 milliards d’euros accordés par l’Union européenne (dans le cadre du programme post-Covid « Next Generation UE »), en partie sous forme de subventions (71,8 milliards) et en partie sous forme de prêts à taux préférentiels (122,6 milliards). Il s’agit de chiffres énormes qui pleuvent sur les entreprises italiennes, soutenant manifestement (d’au moins un point de pourcentage, dit-on) le PIB et l’emploi.

Malgré les proclamations de la droite sur les dangers du « remplacement ethnique », le déclin démographique reste un problème non résolu. En dix ans, la population italienne est passée de 60,2 millions en 2016 à 59,0 millions cette année. Cette baisse serait encore plus marquée sans l’afflux important de résidents étrangers ces dernières années, qui sont passés d’environ 500 000 au début des années 90 à plus de 5 millions aujourd’hui, dont 4,3 millions sont inscrits à l’Institut de sécurité sociale (3,8 millions de travailleurs, un peu plus de 300 000 retraités et environ 250 000 bénéficiaires de prestations de soutien au revenu : chômage partiel, indemnités d’invalidité ou de chômage) . Outre la très forte baisse des naissances (on prévoit pour 2025 pas plus de 340 000 naissances, soit 8 % de moins qu’en 2024), il ne faut pas oublier que chaque année, environ 100 000 jeunes (généralement titulaires d’un diplôme universitaire) émigrent vers d’autres pays de l’UE ou hors UE.

La situation des classes populaires est facilement illustrée par les prix à la consommation qui, au cours des cinq dernières années (2021-2025), ont augmenté d’environ 17 % alors que les salaires moyens n’ont augmenté que de 9,6 %, ce qui représente une perte de 8 points de pouvoir d’achat, soit l’équivalent d’un mois de salaire. L’Organisation internationale du travail (OIT) a souligné à plusieurs reprises que l’Italie est l’un des rares pays du G20 à avoir aujourd’hui des salaires inférieurs à ceux de 2008.

La pauvreté (en particulier dans certaines régions du pays) constitue une véritable urgence chronique. Entre 2022 et 2024, les familles en situation de pauvreté absolue passeront de 8,3 % à 8,5 % du total des familles résidentes (soit environ 2 millions 234 mille familles ; elles n’étaient « que » 6,2 % en 2014) et les personnes en situation de pauvreté absolue passeront de 9,7 % à 9,8 % (plus de 5,7 millions de personnes). Le phénomène est en augmentation et s’aggrave, à la fois en raison de l’inflation qui appauvrit les familles qui se trouvaient juste au-dessus du seuil de pauvreté et de la suppression du revenu de citoyenneté en 2023, qui a laissé de nombreuses familles déjà pauvres sans aucun soutien au revenu. Selon l’Institut de statistique, le taux de population menacée de pauvreté est de 23,1 % en 2024.

La pauvreté absolue touche particulièrement les mineurs, plus nombreux dans les familles pauvres : les moins de 18 ans en situation de pauvreté absolue représentent 14 % du total (1,3 million). Elle touche également une part importante de la population active (les working poor) : les familles dont le chef de famille travaille et vivent dans une situation de pauvreté absolue passent de 8,3 % à 9,1 % entre 2022 et 2023. L’opposition dans son ensemble a souligné la nécessité d’instaurer une loi sur le « salaire minimum » (réussissant même à modifier la position de certains syndicats, tels que la CGIL et l’UIL, qui y étaient auparavant opposés), mais le gouvernement a réussi à faire échouer toutes les propositions en ce sens.

L’Italie reste, depuis de nombreuses années, la deuxième puissance manufacturière du continent européen, mais son industrie reste fortement caractérisée par une faible productivité du travail (en 2024, 65 euros par heure travaillée, contre 75,12 en France). Ce chiffre contribue également à relativiser, voire à annuler, les données triomphalistes du gouvernement concernant la croissance de l’emploi et sa qualité. En 2023, par exemple, les heures travaillées ont augmenté de 2,7 %, tandis que la valeur ajoutée n’a augmenté que de 0,2 %, ce qui indique qu’une grande partie des entrepreneurs, en particulier les petits et les très petits, préfèrent embaucher des salariés à bas salaire plutôt que de faire des investissements innovants. Ce n’est pas un hasard si la Commission européenne, dans ses rapports, ne place l’Italie qu’à la quatorzième place du classement des pays les plus innovants de l’UE en 2025.

La faible croissance de l’emploi, dont se vante le gouvernement de droite, montre cependant des signes de fragilité. En effet, le nombre de personnes employées dans la tranche d’âge des plus de 50 ans augmente, tandis que celui des plus jeunes diminue, ce qui montre les conséquences sur l’emploi du relèvement de l’âge de la retraite, décrété en 2011 par le gouvernement « technique » de Mario Monti et jamais modifié par les gouvernements suivants. Les personnes âgées restent plus longtemps au travail, ce qui fausse les statistiques de l’emploi, au détriment d’un rajeunissement et d’une rotation plus significatifs de la main-d’œuvre.

La désindustrialisation de la deuxième puissance manufacturière européenne

Le phénomène dit de « désindustrialisation » a commencé en Italie (comme dans une grande partie du monde occidental) dès les années 70 et s’est accéléré dans les années 90, avec une réduction progressive du poids du secteur manufacturier au profit des services. Mais le gouvernement Meloni, ces dernières années, avec sa politique économique et pour essayer de renflouer les caisses afin de maintenir l’équilibre des comptes publics, a facilité un nouveau processus de cession d’entreprises « stratégiques », avec la vente par l’État d’entreprises autrefois essentielles au développement économique du pays. Et ces cessions ont eu des répercussions importantes sur l’emploi.

Les aciéries de Tarente (anciennement Italsider, anciennement ILVA, aujourd’hui « Acciaierie d’Italia Spa ») sont en proie, depuis leur privatisation dans les années 80, à une crise environnementale et professionnelle très grave qui dure depuis plusieurs décennies. Aujourd’hui, le gouvernement prévoit essentiellement de les céder à la société financière américaine « Bedrock Industries », qui demande que la cession s’accompagne d’un financement public de 700 millions d’euros à fonds perdus pour procéder à la « décarbonisation » des installations. Bedrock prévoit également une réduction massive de 7 000 emplois sur les 10 000 actuellement occupés.

Il y a tout juste un an, le gouvernement a cédé le réseau fixe de TIM (anciennement Telecom Italia) à un consortium dirigé par le fonds américain KKR, ce qui a entraîné une réduction des effectifs de Tim de 37 000 à 17 300 employés. Dès 2022, la compagnie aérienne nationale Alitalia (aujourd’hui ITA) a été privatisée et, il y a quelques mois, le gouvernement Meloni a décidé de la céder progressivement à Lufthansa, cette dernière s’engageant à ne pas réintégrer les 2 000 travailleurs actuellement en chômage technique. La marque pétrolière IP (Italiana Petroli), qui faisait autrefois partie du groupe ENI, est en passe d’être cédée au groupe azerbaïdjanais Socar pour 3 milliards d’euros, dans le cadre de la « diversification des sources d’énergie » suite à la guerre russe en Ukraine.

Les usines de production ex Fiat (aujourd’hui Stellantis) sont en cours de démantèlement depuis des années et la crise du marché automobile n’a fait qu’accélérer cette tendance. L’ancienne usine Fiat IVECO (véhicules industriels) a déjà été cédée en partie à l’indien Tata Motors et (en ce qui concerne le secteur des véhicules à usage militaire) à un partenariat entre Leonardo et l’allemand Rheinmetall. Au total, cela met en péril plus de 10 000 emplois supplémentaires. Le gouvernement prévoit également de reconvertir l’industrie automobile italienne dans la production militaire, grâce à l’octroi de nouvelles aides publiques à Stellantis. Malgré cela, l’entreprise a continué à distribuer des dividendes à ses actionnaires, grâce à la délocalisation de la production, à la compression des salaires, aux généreuses aides publiques et au transfert des bénéfices vers des « paradis fiscaux ».

La croissance des inégalités

Dans le secteur bancaire, l’affaire Monte dei Paschi di Siena (MPS) est particulièrement frappante. Il s’agit de l’une des plus anciennes banques, autrefois détenue en grande partie par l’État (plus de 60 % du capital) et en difficulté depuis longtemps, « assainie » il y a quelques années grâce à l’octroi de 5,4 milliards d’euros prélevés sur le budget public. Maintenant que la banque est redevenue « attractive », le gouvernement veut vendre les 11 % d’actions restantes détenues par l’État. Entre-temps, MPS a acquis la principale « banque d’affaires » du pays (Mediobanca), rapportant à ses principaux actionnaires (les familles Del Vecchio et Caltagirone et le fonds américain BlackRock) plus de 1,5 milliard d’euros de bénéfices, sur lesquels rien ne sera versé au fisc, car tous résident dans des paradis fiscaux.

En 2024, les banques italiennes ont enregistré un nouveau record en termes de bénéfice net, avec 46,5 milliards d’euros, soit une croissance de 5,7 milliards (+14 %) par rapport à 2023. Le montant total des bénéfices réalisés par les banques au cours des trois années du mandat de Meloni (2022-2024) atteint 112 milliards, grâce notamment aux taux d’intérêt élevés décidés par la BCE. Dans les manœuvres financières de ces dernières années, le gouvernement avait proclamé à plusieurs reprises son intention de prélever un impôt (très modeste, pas plus de 2 milliards) sur ces bénéfices exceptionnellement élevés. Mais l’opposition des banquiers, « autoritairement » confiée au sein du gouvernement au parti Forza Italia, a rapidement conduit l’exécutif à renoncer. Le ministre des Finances Giancarlo Giorgetti (Ligue) semble vouloir retenter le coup cette année, mais il semble que les difficultés resteront les mêmes que celles des années précédentes.

Les lois pour consolider le consensus

Quant à l’activité législative du gouvernement, elle a été particulièrement limitée. Malgré les pressions de l’UE et la politique communautaire de « protection de la concurrence », le gouvernement Meloni a choisi la voie de la « protection contre la concurrence » et a continuellement renouvelé les concessions monopolistiques et les rentes de certaines corporations dont la droite tire un soutien électoral important (établissements balnéaires, taxis, notaires, etc.).

Dès sa première manœuvre financière, à la fin de 2022, qu’il a renouvelée et élargie dans les manœuvres des années suivantes, il a également choisi de mener une politique fiscale ouvertement favorable à certaines catégories de contribuables. Ainsi, alors que les salariés et les retraités continuent d’être imposés selon des taux progressifs (23 % pour les revenus jusqu’à 28 000 euros, 35 % pour les revenus jusqu’à 50 000 euros, 43 % pour les revenus supérieurs à 50 000 euros), les professions libérales et les petites entreprises individuelles sont soumises à ce qu’on appelle la « flat tax » à 15 % (qui est réduite à 5 % pendant 5 ans pour les « nouveaux entrepreneurs »). Il en résulte qu’à revenu égal, un salarié peut payer jusqu’à trois fois plus d’impôts qu’un travailleur indépendant. L’avantage électoral que la droite a acquis grâce à cette opération est tout à fait évident, d’autant plus en Italie, où le poids du « travail indépendant » et des petites entreprises est bien supérieur à la moyenne des pays développés.

Giorgia Meloni et le gouvernement, dans la parfaite continuité de Berlusconi, ont persévéré dans leur politique d’indulgence envers la colossale évasion fiscale italienne (environ 100 milliards d’euros par an) et la toute aussi importante fraude fiscale (en 2024, les contribuables endettés auprès du fisc étaient environ 23 millions, avec des dettes s’élevant au montant colossal de près de 1 300 milliards d’euros). Cette politique s’est traduite par des opérations démagogiques et propagandistes, comme les déclarations de la Première ministre en 2023 à Catane (en Sicile, région où l’évasion fiscale atteint des niveaux records et où la mafia règne toujours), où elle a comparé la lutte contre l’évasion fiscale au « pizzo di stato », c’est-à-dire aux « contributions » que le crime organisé extorque avec violence aux citoyens. Mais elle s’est également et surtout traduite par de nombreuses et répétées mesures d’amnistie fiscale (une vingtaine de mesures au cours des trois années de gouvernement) qui ont annulé ou réduit à des montants dérisoires les dettes fiscales des contribuables fraudeurs ou défaillants.

Ainsi, face à la pénalisation de tous les citoyens à revenu fixe (salariés et retraités), les inégalités continuent de croître en Italie. La richesse immobilière et financière italienne, qui a explosé ces dernières années, s’élève à 11 700 milliards (cinq fois le PIB) et place le pays à la huitième place du classement mondial en termes de richesse financière. Le pays compte 517 000 millionnaires, c’est-à-dire des personnes qui détiennent un patrimoine d’au moins un million de dollars en richesse financière, soit moins de 1 % de la population. Les personnes qui détiennent un patrimoine supérieur à 100 millions de dollars en richesse financière en Italie sont au nombre de 2 600. Cette rentabilité des activités financières et le fait qu’elles soient peu imposées déclenchent également une « spirale de rente » qui détourne les investissements de l’économie productive.

Le gouvernement, par d’autres opérations démagogiques et propagandistes, vise également à inciter d’importants secteurs de l’entrepreneuriat et de la finance à s’organiser pour spéculer sur des régions du monde victimes de guerres et de dévastations. En janvier 2024, Giorgia Meloni a organisé à Rome un « sommet Italie-Afrique » auquel ont participé des représentants de 45 États africains, au cours duquel la Première ministre a présenté les hypothèses de « partenariat » prévues par le « Plan Mattei ». Mais ce n’est pas tout. En juillet de cette année, elle a organisé, toujours à Rome, la « Conférence sur la reprise de l’Ukraine », en collaboration avec le gouvernement de Kiev, envisageant d’importants investissements dans la reconstruction du pays dévasté par l’invasion russe. Dans les prochains jours, nous pouvons en être sûrs, le gouvernement s’efforcera de faire participer les industries italiennes à la « reconstruction de Gaza », si l’accord fragile conclu entre Netanyahu et le Hamas tient bon.

Racisme, sécuritarisme et bouleversement de la Constitution

L’activité du gouvernement s’est donc manifestée davantage sur le plan politique que sur le plan purement législatif. En effet, même les nombreuses et importantes initiatives visant à « empêcher l’immigration clandestine » n’ont pas produit de résultats concrets significatifs, si ce n’est celui de renforcer l’image d’un gouvernement « fort avec les faibles », image utile pour préserver le soutien politique et électoral de larges pans de l’électorat infectés par le racisme. Une série de décrets adoptés en 2023 a servi cet objectif, comme celui qui a fortement entravé l’activité des navires des ONG engagées dans le sauvetage des migrants naufragés en Méditerranée, celui adopté après le massacre de Cutro (qui a fait plus de 100 morts par noyade) ou celui qui a prolongé jusqu’à 18 mois la durée maximale de séjour dans l’enfer des « centres de rapatriement » (CPR).

Le protocole d’accord avec le gouvernement albanais de février 2024, qui a conduit à la construction de deux CPR sur le territoire albanais, une construction très coûteuse et jusqu’à présent pratiquement inutilisée, constitue un cas à part.

Toute l’affaire qui a vu s’opposer la volonté du gouvernement de fixer à sa guise les pays considérés comme « sûrs » pour le rapatriement des demandeurs d’asile et les initiatives contraires de nombreux juges italiens (et de la magistrature européenne) a également été utile à la propagande raciste du gouvernement et à son initiative contre l’indépendance de la magistrature.

En matière de politique économique, outre les choix d’amnistie en faveur des fraudeurs, le gouvernement a adopté d’importantes mesures d’allègement pour les entreprises, telles que la création d’une « zone économique spéciale » (ZES) unique qui couvre tout le sud du pays (avec les avantages fiscaux et réglementaires correspondants, tant contractuels qu’environnementaux, pour les entreprises opérant dans le Mezzogiorno). Au profit des employeurs, il a également été décidé de prolonger la réduction du « coin fiscal », qui a certes permis d’ajouter quelques dizaines d’euros supplémentaires aux salaires des salariés aux dépens du budget public, mais dans le but explicite de réduire la pression salariale et syndicale pour le renouvellement des conventions collectives et l’augmentation des salaires.

En outre, la possibilité pour les entreprises de faire appel à des sous-traitants et d’utiliser, même en l’absence de motifs valables, des contrats de travail à durée déterminée a également été élargie.

Des initiatives législatives importantes et inquiétantes ont été adoptées sur le plan répressif. Le gouvernement avait déjà commencé en 2022, une semaine seulement après son entrée en fonction, en adoptant le « décret Rave » qui pénalisait les rassemblements « non autorisés » de plus de 50 jeunes. Mais la loi la plus significative à cet égard est celle qui a été adoptée en avril dernier par décret, contournant ainsi le vote du Parlement, malgré la large majorité dont dispose le gouvernement dans les deux chambres. Il s’agit du « décret sécurité » qui introduit de nouveaux délits en matière d’ordre public (blocage de routes, occupation de bâtiments, révocation de la citoyenneté pour les étrangers ayant obtenu la citoyenneté italienne et condamnés même pour des délits mineurs, prison obligatoire même pour les femmes ayant des enfants de moins d’un an, libre usage des armes, y compris des armes à feu par la police, répression accrue de toute protestation dans les prisons, etc.). Ce décret aggrave encore, en termes de répression, le code pénal hérité par la République italienne du régime fasciste.

Mais les intentions du gouvernement vont bien au-delà. Il y a un an, le Parlement a approuvé la loi sur la « autonomie différenciée », fortement souhaitée par la Ligue de Matteo Salvini, afin de tenter de supprimer toute forme de solidarité fiscale entre les différentes zones les plus riches ou les plus pauvres du pays et de donner des pouvoirs plus importants et quasi illimités aux dirigeants des régions les plus riches. Cette loi, adoptée avec le soutien de toute la majorité de droite en juin 2024, a été partiellement affaiblie par un arrêt de la Cour constitutionnelle de décembre 2024, mais elle continue de présenter une importante violation de la constitution adoptée en 1948 par la République italienne.

Une autre loi de réforme constitutionnelle (souhaitée en particulier par Forza Italia) a récemment été adoptée par la majorité gouvernementale en matière de justice, séparant les carrières des juges de celles des procureurs et modifiant profondément le système d’autogouvernance de la magistrature, dans le but explicite de la subordonner au pouvoir gouvernemental et donc de porter atteinte à la séparation des pouvoirs également prévue par la Constitution, déjà fortement compromise par l’abus des décrets d’urgence (le gouvernement Meloni a adopté pas moins de 91 décrets-lois en trois ans). Un abus qui vide le Parlement de son rôle en le subordonnant à l’exécutif. Conformément aux dispositions constitutionnelles, cette réforme de la magistrature sera soumise à un référendum populaire de confirmation au printemps prochain. Mais les sondages, à ce jour, laissent présager un résultat favorable à la droite.

Mais le point principal du programme de réforme de la Constitution proposé par la droite est constitué par la « réforme du premier ministre », une refonte complète du fonctionnement institutionnel du pays. Cette proposition a été définie par Giorgia Meloni comme « le début de la Troisième République » (la « deuxième » aurait été celle gouvernée par Berlusconi), la « mère de toutes les réformes ». Il s’agit d’une hypothèse de manipulation très grave et lourde de l’architecture institutionnelle adoptée par l’Italie après les vingt ans du fascisme, un coup que Giorgia Meloni entend porter à la structure institutionnelle parlementaire de notre pays, sans autre motivation que la fixation idéologique des post-fascistes italiens sur la centralisation des pouvoirs.

La proposition est présentée comme un remède à l’instabilité gouvernementale qui a caractérisé le pays dans la seconde moitié du siècle dernier. Mais aujourd’hui, en particulier dans cette législature, cette instabilité n’existe plus. À tel point que, pour tous les observateurs, l’Italie de Giorgia Meloni apparaît comme un modèle de stabilité, dans une Europe où de nombreux pays sont en proie à de profondes crises, à commencer par la France de Macron.

Le gouvernement Meloni est en effet en passe de devenir le plus long de l’histoire du pays. Ainsi, la réforme du poste de Premier ministre n’a rien à voir avec la soi-disant « gouvernabilité », mais, dans l’intention de la Première ministre et des autres promoteurs, elle vise à marquer politiquement et symboliquement le dépassement définitif des racines antifascistes et démocratiques de la Constitution de 1948, et à créer chez un électorat populiste beaucoup plus large l’illusion d’un renouveau qui promet de sortir le pays des difficultés des dernières décennies.

Le mécanisme institutionnel abscons identifié par les rédacteurs du projet réduit à néant le rôle des parlementaires et des chambres, qui deviennent de simples instances de ratification des décisions prises par le gouvernement et leur premier ministre. Il s’agirait, même formellement, d’une « dictature de la majorité », d’une majorité qui, en outre, selon les nouvelles règles électorales, pourrait disposer d’au moins 55 % des parlementaires même avec seulement 30 % des voix, qui plus est de l’électorat qui s’exprime, dans un contexte où l’abstentionnisme ne cesse de croître. Le pouvoir exécutif (c’est-à-dire le gouvernement) deviendrait indépendant du parlement, car l’élection directe du Premier ministre en ferait le pouvoir central, largement prévalant sur tous les autres organes institutionnels (président de la République et parlement), structurellement affaiblis. Il s’agirait d’une « démocratie » analogue à celle de nombreux « amis » de Giorgia Meloni, et en particulier du Hongrois Viktor Orban.

Cette réforme est encore en discussion au Parlement, et le gouvernement (à moins que des « fenêtres » d’opportunité imprévisibles ne se présentent) choisira probablement de la laisser mûrir avec le temps, peut-être en reportant son adoption définitive à la prochaine législature, qui sera élue à l’automne 2027. En effet, il est tout à fait prévisible que la réforme fera l’objet d’un référendum de confirmation, et les référendums de confirmation sur les réformes constitutionnelles se sont souvent transformés en un rejet retentissant des gouvernements, il suffit de se rappeler les 60 % de « non » qui ont balayé le gouvernement Renzi en 2016. Mais cette fois-ci, l’épreuve sera particulièrement difficile pour l’opposition, car pour empêcher la réforme, il faut « défendre » une Constitution qui, grâce à des manipulations répétées, n’est plus celle fondée sur le « compromis social » antifasciste de 1948. Et aussi parce que cette Constitution a douloureusement montré au cours de ces dernières décennies son caractère déclamatoire, trahissant dans la pratique tous les engagements d’égalité et de justice promis dans le texte.

La fiabilité internationale…

Parmi les succès de Giorgia Meloni, il ne faut pas négliger sa capacité à s’intégrer efficacement dans la politique de l’Union européenne, même si ce choix contredit de manière flagrante ses prises de position démagogiques contre les « technocrates de Bruxelles » adoptées lorsqu’elle était encore dans l’opposition. Il faut dire qu’après un certain scepticisme initial, la Commission européenne et sa présidente Von Der Leyen ont largement ouvert la porte à une collaboration avec la Première ministre italienne. Cette collaboration s’est traduite par la contribution du gouvernement italien au niveau communautaire, en matière d’immigration, à la révision du règlement de Dublin, aux nouvelles règles relatives au droit d’asile et aux règles de rapatriement, en matière d’environnement, à la réécriture du Green Deal européen, en matière économique, à l’assouplissement de certaines règles du pacte de stabilité et de croissance.

Et cette collaboration a conduit la droite italienne au pouvoir à se démarquer lors du vote sur la nouvelle commission, Fratelli d’Italia et Forza Italia ayant voté en faveur d’Ursula Von Der Leyen (tandis que la Ligue a voté contre, avec le reste de l’extrême droite européenne). En échange, Fratelli d’Italia a obtenu la nomination de son Raffaele Fitto au poste de vice-président exécutif. En faisant le bilan des politiques européennes d’autres leaders de droite (par exemple Matteo Salvini), Giorgia Meloni a compris qu’une approche ouvertement « souverainiste » et anti-européenne n’était pas très payante. Elle a donc mis en œuvre et continue de mettre en œuvre une politique d’intégration progressive dans les institutions de l’UE, avec pour l’instant des résultats indéniables.

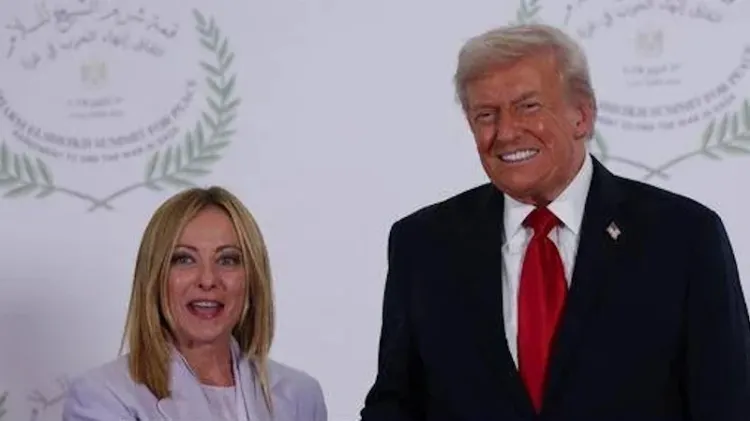

En matière de politique étrangère, certaines divergences subsistent entre les partis de la coalition de droite, Fratelli d’Italia et Forza Italia étant plus clairement atlantistes que l’Ukraine, mais l’activisme de Trump semble faire l’unanimité et Giorgia Meloni est certainement la mieux placée pour tirer parti de l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite américaine.

Étant donné que le gouvernement italien a été le premier parmi les principaux pays occidentaux à tomber entre les mains de l’extrême droite, il faut reconnaître que Giorgia Meloni a réussi à normaliser la présence d’une extrême droite fasciste (ou du moins post-fasciste) à la tête de la troisième économie européenne, devenant ainsi une référence internationale pour tous les partis de droite.

Elle a habilement réussi à s’entourer d’une aura de respectabilité, à se doter d’une image institutionnelle et « modérée », à s’imposer comme un acteur essentiel dans la résolution des principaux défis de l’UE, non seulement sur l’Ukraine, mais aussi sur d’autres questions. Elle a réussi à établir et à afficher une relation explicitement cordiale et symboliquement significative avec la présidente de la Commission, allant même jusqu’à organiser avec elle une visite conjointe sur l’île de Lampedusa, principale destination des migrants en provenance d’Afrique du Nord, afin de montrer leur entente et leur collaboration sur le sujet délicat de l’immigration, thème sur lequel l’ensemble de la politique européenne semble se rapprocher des positions xénophobes et racistes de la droite italienne. Dans le même temps, elle a réussi à combiner tout cela avec une entente affichée avec l’administration Trump, qui lui rend en quelque sorte la pareille en la présentant comme une interlocutrice privilégiée.

Malgré les critiques largement inefficaces que la Ligue de Matteo Salvini et du général néofasciste Roberto Vannacci adresse à Giorgia Meloni depuis la droite, il faut dire que cette dernière, grâce à son pragmatisme, a réussi à gagner de plus en plus le soutien des patrons, même les plus puissants, autrefois perplexes face au « souverainisme » de l’extrême droite, à son gouvernement et à sa politique. Il faut également ajouter que son « modèle » contribue à la « montée » au pouvoir d’autres partis d’extrême droite au niveau international, car il incite des secteurs de plus en plus larges des classes dominantes à dire : « eh bien, vous voyez, en fin de compte, il n’y a pas lieu d’avoir peur d’eux, au contraire, comme le montre Giorgia Meloni, ils peuvent faire un travail utile pour nous ».

… et agressivité réactionnaire envers ceux qui ne sont pas d’accord

Contrairement à cette image « institutionnelle », au niveau national, la Première ministre utilise des tons de plus en plus agressifs et méprisants à l’égard de l’opposition (elle a récemment qualifié la timide solidarité de l’opposition institutionnelle envers la Palestine de « complicité avec le Hamas ») et de ceux qui osent la critiquer. Bien qu’elle fût encore totalement inconnue en Italie il y a quelques semaines, elle a immédiatement utilisé l’assassinat de Charlie Kirk pour attaquer la gauche, tant modérée qu’extrémiste, allant jusqu’à organiser au Parlement italien une commémoration grotesque de l’activiste réactionnaire pro-Trump.

L’orientation réactionnaire de la droite continue de présider à son action dans le pays. Nous avons déjà évoqué le « décret sécurité ». D’autres mesures ont été prises contre les familles « arc-en-ciel », c’est-à-dire non binaires, empêchant la régularisation des enfants adoptés ou procréés de manière hétérodoxe. Elle a tout fait pour imposer un contrôle strict sur les médias, en particulier sur les chaînes de télévision.

La tactique de Giorgia Meloni consiste à utiliser et à essayer d’approfondir au maximum la crise de crédibilité de toute l’opposition dans toutes ses nuances, du centrisme vide de Matteo Renzi à la démagogie résiduelle impuissante du Mouvement 5 étoiles, en passant par l’approche tardive et bancale du PD d’Elly Schlein. Toute l’opposition continue de payer le prix de sa longue et désastreuse saison au gouvernement (entre les gouvernements « politiques » dirigés par le PD ou le Mouvement 5 étoiles et les gouvernements « techniques » soutenus par le PD, cela s’est prolongé de 2011 à 2022), de ses politiques antisociales, de ses réformes institutionnelles perverses, de son soutien aux poussées racistes et sécuritaires, de son accompagnement à la pulvérisation définitive de ce qui était autrefois la cohésion de la classe ouvrière.

Cela se traduit par une diminution progressive mais inexorable du nombre d’électeurs actifs (lors des dernières élections régionales, ce chiffre s’est toujours situé autour de 50 %, voire en dessous), diminution qui pénalise beaucoup plus l’opposition que les forces de droite au pouvoir. Une analyse intéressante basée sur le pourcentage de votes qui ne s’expriment pas seulement sur la liste mais aussi dans les préférences pour un candidat montre que ce pourcentage est beaucoup plus faible dans le vote de droite (surtout pour Fratelli d’Italia) alors qu’il est très élevé (parfois pour le PD, il frôle ou dépasse les 70 %) pour ceux de l’opposition. Ce phénomène indique la capacité persistante de la droite à « parler » également à l’opinion publique, à celle qui est moins organisée et moins liée aux partis, tandis que l’opposition parvient difficilement à attirer les votes de l’électorat non aligné.

Cela suffit à décrire l’impuissance de l’opposition politique et institutionnelle, avec la crise et le déclin du Mouvement 5 étoiles, miraculeusement maintenu en vie, après la mort de Gianroberto Casaleggio et la « trahison » de Beppe Grillo, par la direction de Giuseppe Conte. Le PD est actuellement contraint de faire bonne figure face à la gestion « mouvementiste » d’Elly Schlein, mais continue d’être totalement infesté par une nomenklatura d’administrateurs nostalgiques de Matteo Renzi. Tout cela a favorisé une certaine croissance de l’aile gauche de l’opposition, celle « rouge-verte » de l’AVS de Nicola Fratoianni et Angelo Bonelli, mais c’est une aile qui continue à végéter dans une subordination totale aux autres.

Quant à la « gauche radicale », on aurait envie de ne pas en parler afin de jeter un « voile pudique » sur son « existence ». Mais il faut dire que le mouvement extraordinaire qui s’est développé ces dernières semaines pour condamner le génocide perpétré à Gaza par Netanyahu et son gouvernement et la complicité de nombreux gouvernements (dont celui de l’Italie) permet un nouveau remaniement des forces en présence, en marginalisant de manière significative ce qui reste du Parti de la refondation communiste (PRC) et en mettant au premier plan les ailes les plus ouvertement « campistes » de la gauche radicale italienne (le syndicat USB et l’organisation politique Potere al Popolo), qui, grâce à leur activisme politique et social et à certains choix tactiques qui se sont révélés visionnaires, ont pris une place de premier plan dans ce mouvement.

Les manifestations qui ont puissamment traversé l’Italie (à l’instar d’autres pays) au cours de l’action de la Global Sumud Flotilla montrent le potentiel persistant qui existe encore dans le pays. Une évaluation politique froide constate qu’il n’y a pas dans le pays d’acteurs politiques et sociaux capables d’orienter ce potentiel, si ce n’est dans l’impasse d’un dangereux campisme. Cependant, la nouvelle mobilisation de masse et la nouvelle disponibilité à la militance politique créent de nouveaux espaces de travail politique afin qu’une option internationaliste cohérente puisse contester l’hégémonie des campistes dans la gauche radicale.

Pendant ce temps, Giorgia Meloni, avec son pragmatisme tactique, combinant arrogance verbale et modération insinuante, attend que l’« effet Trump » s’étende dans le monde, que d’autres pays européens (la France ? La Grande-Bretagne ? L’Allemagne ?) tombent entre les mains d’autres camarades d’extrême droite et leur offre un modèle d’action.

Inscrivez-vous à la chaîne WhatsApp du Refrattario (cliquez ici ou sur l’image ci-dessous)

traduction ML pour Réseau Bastille.