ABANDONNEZ TOUT ESPOIR, VOUS QUI ENTREZ DANS LA POLITIQUE RADICALE

Derrière chaque fascisme se cache une révolution ratée

09 AOÛT 2025

Bienvenue dans le désert du réel !

Si vous recherchez le confort des conclusions toutes faites, vous êtes perdu dans cet espace. Ici, nous nous adonnons à ce qui dérange, à l’excès, aux paradoxes qui définissent notre existence.

Si vous en avez les moyens et appréciez les écrits qui enrichissent et dérangent, pensez à vous abonner.

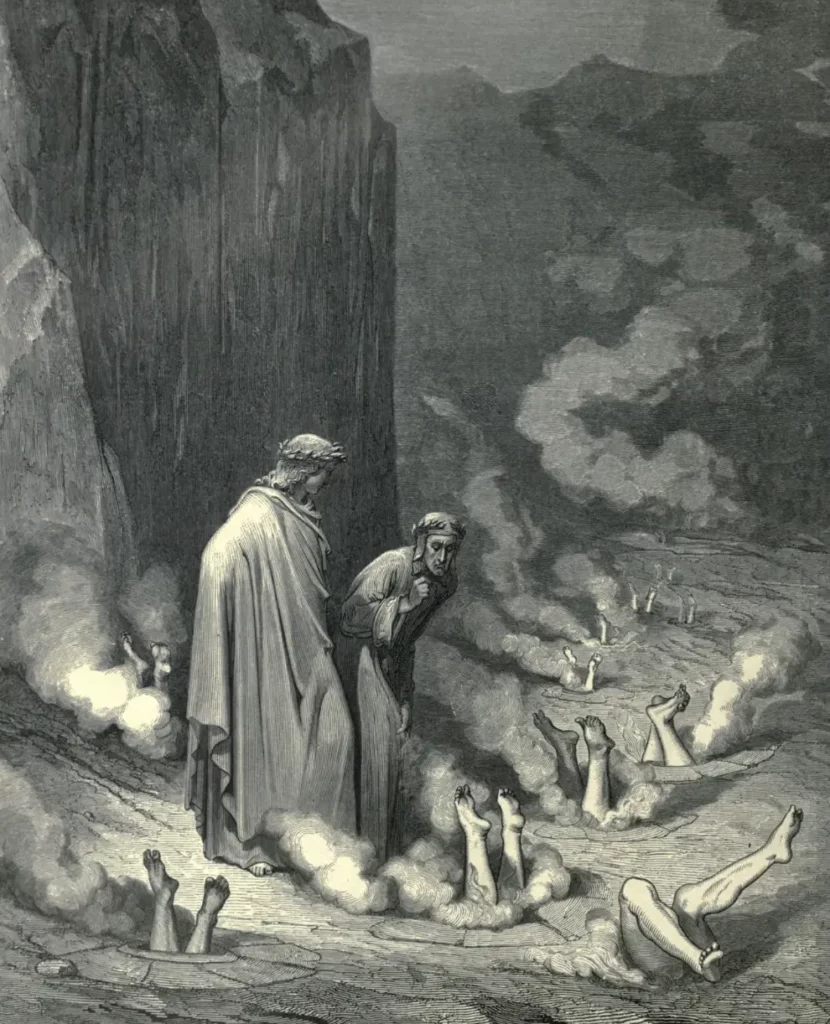

(Image : Gustave Doré : Dante, guidé par Virgile, observe les coupables de simonie dans le huitième cercle de l’Enfer, 1885.)

Walter Benjamin est l’auteur de la phrase suivante : « Derrière chaque fascisme se cache une révolution ratée. » Cette citation (à laquelle j’ai moi-même fait référence au moins dix fois) s’impose évidemment comme une formule qui pourrait expliquer le populisme conservateur actuel (et pas seulement celui de Trump) : la démocratie libérale hégémonique n’a pas su percevoir le mécontentement de la majorité silencieuse de la classe ouvrière, qui ne se reconnaissait pas dans les thèmes du multiculturalisme, du wokisme et de la politique identitaire. Les populistes néofascistes ont comblé ce vide et se sont présentés comme la voix de la classe ouvrière exploitée par l’élite libérale. Cependant, cette formule ne répond pas à l’énigme fondamentale : pourquoi la révolution a-t-elle échoué ? Pourquoi la nouvelle droite – et non la gauche – a-t-elle réussi à capter la rage et la fureur de nombreux citoyens dits « ordinaires » ?

Dernièrement, il est devenu très populaire de blâmer la théorie (la philosophie) pour ne pas avoir offert à la majorité exploitée un programme politique viable capable de mobiliser le peuple. Otto Paans, dans son analyse par ailleurs très perspicace, écrit :

« On ne peut pas attendre des universitaires travaillant dans un cadre idéologique avec des thèmes de recherche largement présélectionnés, axés sur le multiculturalisme, l’athéisme éclairé et l’égalitarisme simpliste, qu’ils proposent des alternatives politiques viables aux revendications contemporaines. Il n’est donc pas étonnant que les libéraux de gauche éclairés, et en particulier les philosophes universitaires professionnels, aient été complètement déstabilisés par l’élection de Trump : ils n’avaient même pas imaginé, même de loin, un retour à une dictature néofasciste. … La philosophie académique professionnelle a le devoir moral de changer radicalement de direction, car l’absence d’une philosophie réelle et sérieuse réduit pratiquement à néant les chances d’un véritable changement politique ou d’une résistance contre la dictature intellectuelle, qu’elle soit politiquement correcte ou néo-fasciste. »1

Simple et convaincant, mais la demande de Paans n’est-elle pas un motif récurrent de ce qui reste aujourd’hui de la gauche radicale ? Paans se réfère à Adorno et Horkheimer comme à de grandes autorités, mais ont-ils apporté une réponse plus cohérente ? Dans l’un de ses derniers textes courts, Adorno répond clairement à la question « Que devons-nous faire aujourd’hui ? » : « Je ne sais pas. » N’en va-t-il pas de même pour le texte de Paans lui-même ? Il insiste sur le fait que la « philosophie académique professionnelle » devrait fournir un programme concret, sans donner aucune indication claire sur ce que devrait être ce programme. Au final, nous n’avons que deux options : le pragmatisme « réaliste » de la gauche libérale de la Troisième Voie et, dans les cercles liés au Tiers-Monde, une réhabilitation du « socialisme réel » (jusqu’à une nouvelle appréciation plus positive non seulement de Mao, mais aussi de Staline). Dans cette optique, le péché originel du marxisme occidental était d’avoir perdu le contact avec les mouvements révolutionnaires en dehors des pays capitalistes développés. Ma position ici est exactement le contraire : le marxisme occidental a eu raison de rejeter toute continuité avec le « socialisme réel », qui fut, dans l’ensemble, un échec gigantesque – il n’a réussi économiquement qu’en intégrant des courants du capitalisme.

Notre seule option réaliste est donc d’accepter pleinement cette absence d’alternative réelle, cette impasse exprimée de manière poignante dans un message que j’ai récemment reçu d’un jeune ami japonais (nom en ligne : Cabin) :

« Je voudrais savoir si vous avez remarqué les élections à la Chambre des conseillers qui viennent d’avoir lieu au Japon. Le parti politique d’extrême droite, le « 参政党 », a remporté une victoire sans précédent en obtenant 14 sièges. D’après les résultats statistiques, la majorité des électeurs sont des jeunes. L’extrême droite a pris un énorme élan parmi les jeunes en publiant un grand nombre de rumeurs sur les étrangers ou d’autres sujets sur les réseaux sociaux grâce à un nombre massif de posters payants. Pendant ce temps, dans les rues de Kyoto, des hommes et des femmes de gauche sincères mais déjà âgés, septuagénaires et octogénaires, font des discours et propagent leurs idées sous une chaleur torride, mais sans grand effet. Que pensez-vous de ce revirement ? Le monde est-il devenu vieux ? En tant que jeunes, comment devons-nous faire face à cette situation ? Y a-t-il déjà eu une telle période dans l’histoire ? Pour être honnête, je ne crois presque plus que le monde puisse être changé. J’ai presque l’impression que les gens dans la société capitaliste d’aujourd’hui sont trop choyés, ce qui les rend fragiles, myopes et extrêmes, et finit par créer un terrain fertile pour l’extrême droite. J’ai l’impression que ces personnes âgées de gauche dans les rues de Kyoto, qui croient sincèrement pouvoir changer le monde, sont « beaucoup plus jeunes » que moi. En tant que jeunes, que devons-nous faire face à une telle situation ? Au cours des prochaines années, je vais étudier et vivre au Japon. Face à cette tendance à la droite, je me sens impuissant : où puis-je m’échapper ? Il n’y a plus de nouveau continent pour nous. »

Oui, nous devons accepter pleinement cette conclusion : nous n’avons nulle part où fuir, il n’y a plus de nouveau continent pour nous. Dans Munich : The Edge of War (2021), lorsqu’on tente de convaincre un diplomate allemand qui prévoit d’assassiner Hitler que la résistance violente ne sert à rien et qu’il vaut mieux s’en tenir à des négociations interminables qui permettent de garder espoir, celui-ci répond : « Espérer, c’est attendre que quelqu’un d’autre le fasse. Nous serions tous bien mieux sans cela. » C’est ce que je voulais dire avec le titre de mon livre (tiré d’un texte de Giorgio Agamben), « Courage of Hopelessness » : la véritable politique radicale est comme l’enfer de Dante, à l’entrée duquel une pancarte dit : « Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate » (généralement traduit par « Abandonnez tout espoir, vous qui entrez ici »). Il est ridicule de blâmer la philosophie académique pour ce désespoir : la situation elle-même, telle que nous la vivons, n’offre aucune perspective. Si un changement radical est nécessaire, il est en même temps impossible (encore une fois, dans notre réalité).

Après le tournant stalinien, les révolutions communistes se fondaient sur une vision claire de la réalité historique (« socialisme scientifique »), de ses lois et de ses tendances, de sorte que, malgré tous ses rebondissements imprévisibles, la révolution s’inscrivait pleinement dans ce processus de réalité historique. Comme ils aimaient à le dire, le socialisme devait être construit dans chaque pays en fonction de ses conditions particulières, mais conformément aux lois générales de l’histoire. En théorie, la révolution était ainsi privée de la dimension de subjectivité propre, des coupures radicales du réel dans la texture de la « réalité objective » – en contraste flagrant avec la Révolution française, dont les figures les plus radicales la percevaient comme un processus ouvert dépourvu de tout soutien dans une Nécessité supérieure. Saint-Just écrivait en 1794 : « Ceux qui font des révolutions ressemblent au premier navigateur instruit par son audace. /Ceux qui font des révolutions ressemblent à un premier navigateur, qui n’a pour guide que son audace/ ».2Aujourd’hui, plus encore qu’à l’époque de Lénine, nous naviguons en territoire inconnu, sans carte cognitive globale. Mais que se passerait-il si cette absence de carte cognitive nous permettait justement d’éviter la fermeture totalitaire ?3

Ce qu’exige notre situation est clair. L’universalisme est une composante non négociable de toute gauche, ne serait-ce que pour la simple raison que la société « capitaliste tardive » d’aujourd’hui (le prédicat « tardive », souvent utilisé, est en soi dénué de sens ; il traduit plutôt notre ignorance) est interconnectée à l’échelle mondiale dans une mesure jusqu’alors inimaginable. Pour éviter d’énumérer une fois de plus les cas évidents (menaces mondiales pour notre environnement, impact de l’intelligence artificielle, perspective d’un chaos social et d’une autodestruction militaire), il suffit de mentionner que même des choses qui étaient autrefois un monopole d’État font désormais partie du commerce international. Trump a maintes fois évoqué l’idée d’envoyer des prisonniers américains purger leur peine à l’étranger, menaçant cette fois-ci d’envoyer en Équateur les personnes accusées d’avoir vandalisé des Tesla.4 Vous pouvez donc purger votre peine dans un pays où l’acte pour lequel vous avez été condamné n’est pas un délit pénal ! Le Ghana et la Serbie s’apprêtent à signer un protocole d’accord historique sur la mobilité de la main-d’œuvre, qui permettra aux travailleurs ghanéens de bénéficier cette année du programme serbe de 100 000 permis de travail. (L’accord a ensuite été annulé.)5 La même chose s’était déjà produite en 1970, lorsque la RDA avait importé des milliers de travailleurs vietnamiens (qui prélevaient une partie du salaire de ces travailleurs). Une fois de plus, des travailleurs sont vendus par un État à un autre… La Corée du Nord a poussé cette logique à l’extrême, vendant essentiellement des milliers de soldats à la Russie, où ils combattent au front et meurent en grand nombre. (Ne serait-il pas beaucoup plus approprié pour la Corée du Nord de vendre ses travailleurs à la Corée du Sud, qui en manque cruellement ? Pour des raisons idéologiques, cela est bien sûr impossible…)

Comment agir alors dans une situation mondiale aussi chaotique ? Je vais prendre le risque de présenter ici ce que je ne peux m’empêcher d’appeler mon utopie réaliste.6 La gestion quotidienne des affaires est mieux assurée par une force modérément conservatrice, suffisamment pragmatique pour éviter les risques excessifs et toujours prête à tenir compte du fait que même les meilleurs projets peuvent échouer. En bref, elle sait qu’en politique, l’acteur doit assumer l’entière responsabilité de ses actes : un véritable homme politique ne devrait jamais dire « j’avais de bonnes intentions, mais ce sont les circonstances malheureuses qui ont tout gâché ». Cependant, une telle approche ne suffit pas pour faire face aux catastrophes inévitables qui menacent l’humanité tout entière. C’est pourquoi une nouvelle élite léniniste est nécessaire, un groupe dont la tâche principale n’est pas d’élaborer des rêves communistes dépassés, mais de nous préparer tous aux catastrophes imminentes, c’est-à-dire de nous faire prendre conscience que nous approchons d’un état d’urgence mondial. Mon utopie est donc une coalition silencieuse entre les conservateurs modérés (qui gèrent les affaires courantes) et une élite léniniste (qui nous prépare à l’effondrement imminent), mais je suis bien conscient qu’aujourd’hui, ces deux acteurs sont en train de disparaître de la scène politique. Les conservateurs modérés sont balayés par les populistes trumpiens, et ce qui reste de la gauche radicale est pris au piège d’un utopisme pacifiste factice.

Dans la mesure où même ce rêve fou est trop utopique, que devons-nous faire ? Ma formule ici est celle d’un pragmatisme de principe : nous devons nous concentrer sur les objectifs centraux qui concernent notre survie, et tout est permis pour atteindre ces objectifs : la démocratie quand elle fonctionne, le contrôle autoritaire de l’État quand il est nécessaire, la mobilisation populaire quand elle est nécessaire, voire un certain niveau de terreur quand la situation devient vraiment désespérée. Voici un exemple simple et récent. Nos médias ont rapporté deux initiatives visant à lancer un nouveau parti politique. Tout d’abord, Elon Musk a annoncé qu’il lançait un nouveau parti politique, quelques semaines après s’être violemment brouillé avec le président américain Donald Trump : « Le milliardaire a annoncé sur sa plateforme de médias sociaux X qu’il avait créé l’America Party, le présentant comme un défi au système bipartite républicain et démocrate. Cependant, on ne sait pas encore si le parti a été officiellement enregistré auprès des autorités électorales américaines. Musk, qui est né en dehors des États-Unis et n’est donc pas éligible à la présidence américaine, ne dit pas qui le dirigera. »7 Ces nouvelles sont tristes car, une fois de plus, la droite a fait ce que la gauche aurait dû faire : l’aile gauche du Parti démocrate (Bernie Sanders, AOC) aurait dû se séparer de son cadavre puant et constituer un nouveau parti. Alors, le fait que Zarah Sultana et Jeremy Corbyn aient annoncé la création d’un nouveau parti de gauche au Royaume-Uni est-il une bonne nouvelle ? Il n’y a pas encore de nom — « Arise » et « The Collective » ont été évoqués. Corbyn apprécierait l’expression « Real Change », mais pas nécessairement comme nom de parti. L’idée est de mobiliser le vaste réservoir d’électeurs de gauche exclus du Parti travailliste par Starmer ou aliénés par celui-ci.8

Ce projet semble prometteur – selon certains sondages, environ la moitié des électeurs travaillistes seraient prêts à voter pour le nouveau parti – mais l’incertitude demeure. Il n’y a pas de réponse de principe : parfois, il faut essayer de prendre le contrôle d’un grand parti dominant ; parfois, une scission est nécessaire. C’est pourquoi les nouvelles concernant les nouveaux partis sont tristes : ce qui fonctionne mieux, c’est la manière dont Trump s’est réapproprié le Parti républicain ou dont, il y a quelques années, Corbyn s’est réapproprié le Parti travailliste et a fait trembler tout l’establishment.

Dans ses Notes vers une définition de la culture, le grand conservateur T.S. Eliot a fait une remarque souvent citée : il y a des moments où le seul choix est entre l’hérésie et la non-croyance, où la seule façon de maintenir une religion en vie est de procéder à une scission sectaire de son cadavre principal. Lénine l’a fait avec le marxisme traditionnel, Mao l’a fait à sa manière, et Deng avec Mao – tous avec des résultats mitigés. Aujourd’hui, la gauche ne l’a pas encore fait : c’est Trump qui a rompu de manière hérétique avec le néolibéralisme mondial. Là encore, il ne doit y avoir aucun préjugé : nous devons être prêts à reprendre à l’ennemi des thèmes tels que le patriotisme, la défense de notre mode de vie spécifique, y compris la vie familiale. Nous avons donc besoin d’hérésie, mais d’une hérésie qui fonctionne, qui ait une chance de devenir hégémonique – pas d’un nouveau petit parti fier de dire la vérité, même si cette vérité est largement ignorée ; pas d’un parti tremblant à chaque élection, se demandant s’il restera au parlement.

https://againstprofphil.org/2017/02/13/professional-philosophys-failed-revolution/.

Louis Antoine de Saint-Just, « Rapport sur les factions de l’étranger », dans Œuvres complètes, Paris : Gallimard 2004, p. 695.

Jean-Claude Milner, « Le Prince et le révolutionnaire ».

https://www.politico.com/news/2025/03/21/trump-foreign-prison-threats-civil-rights-groups-027162.

Je dois cette idée à une conversation avec Nico Graack.

https://www.bbc.com/news/articles/c1dn04lvgpdo.

https://www.bbc.com/news/articles/cedg56670qdo

Traduction Deepl Revue ML